美幾の解剖(明治2年[1869]8月12日死亡、14日-15日解剖)(特志解剖)

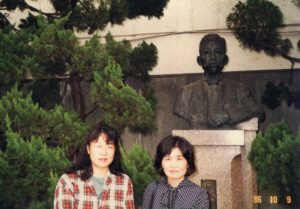

1🌸美幾女之墓(明治2年[1869]8月16日埋葬)

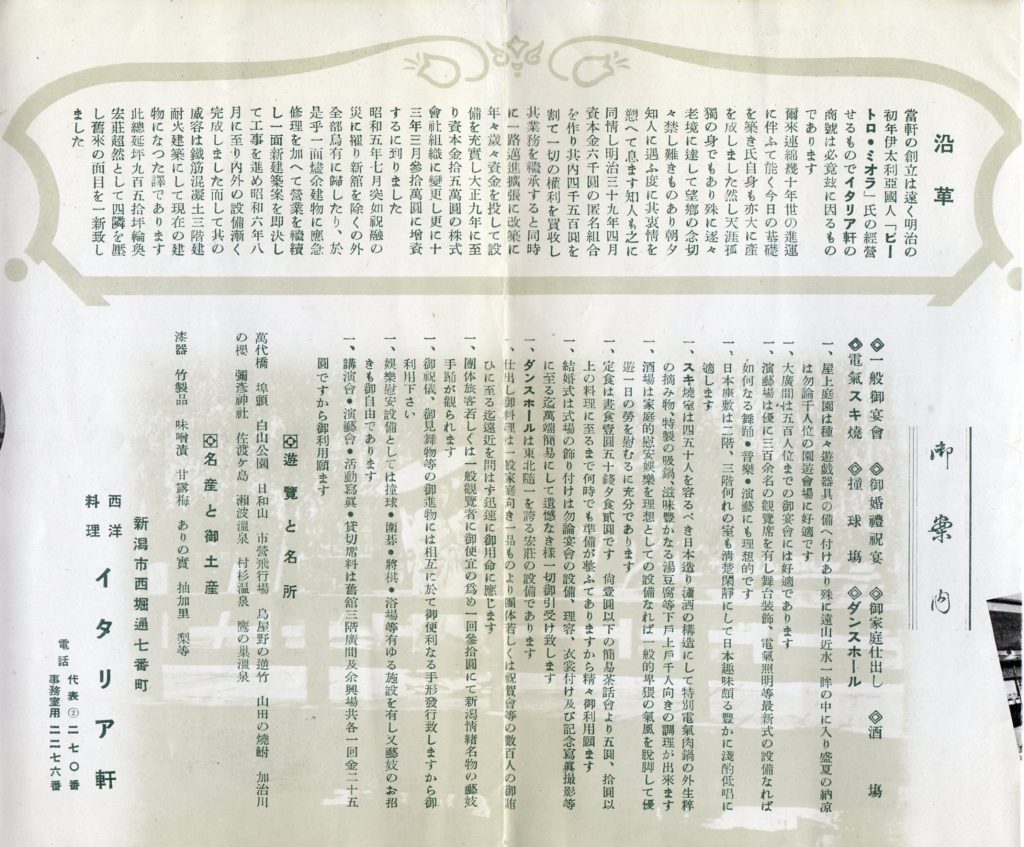

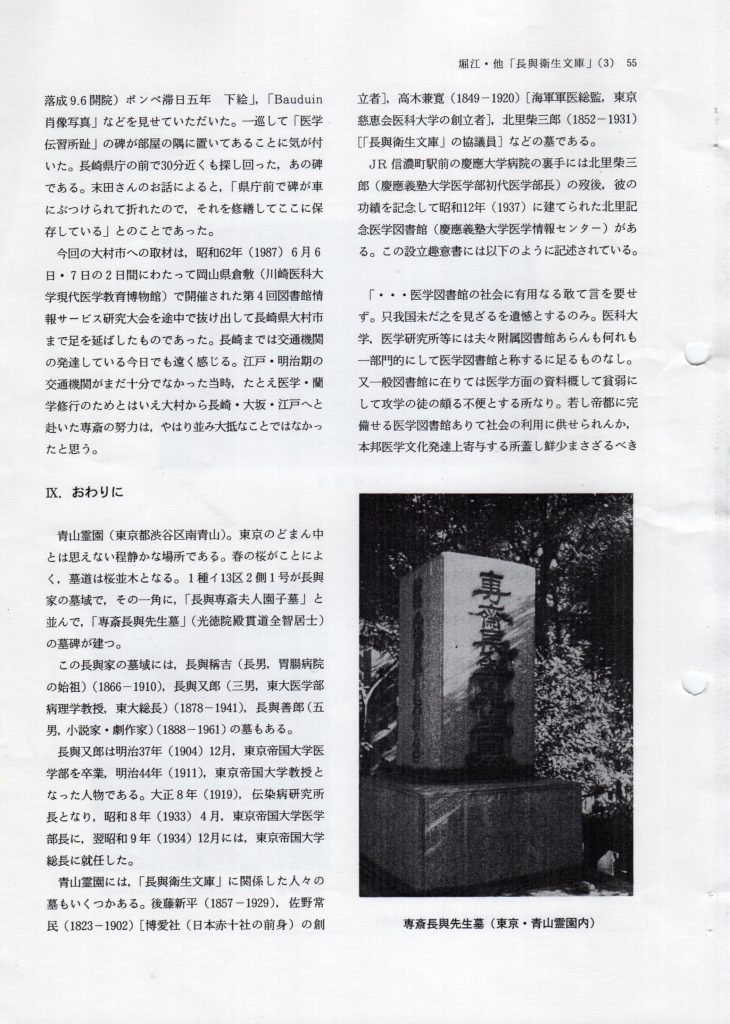

念速寺:(ねんそくじ)

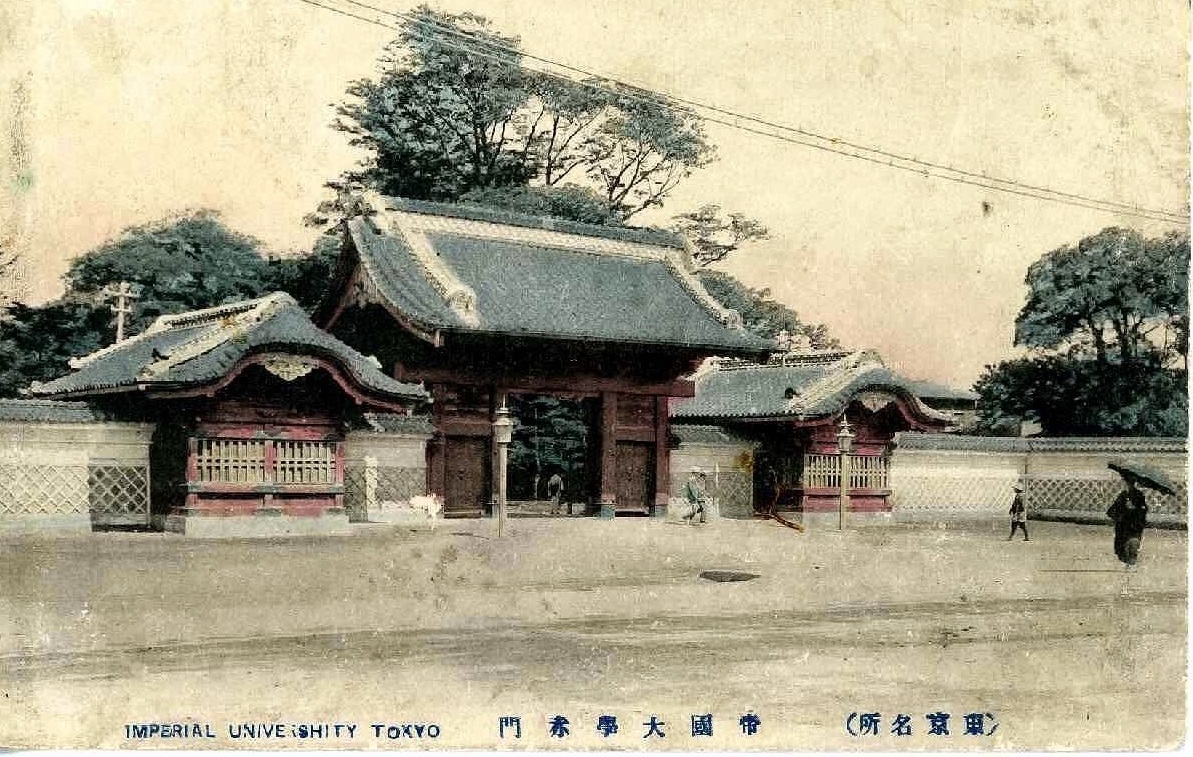

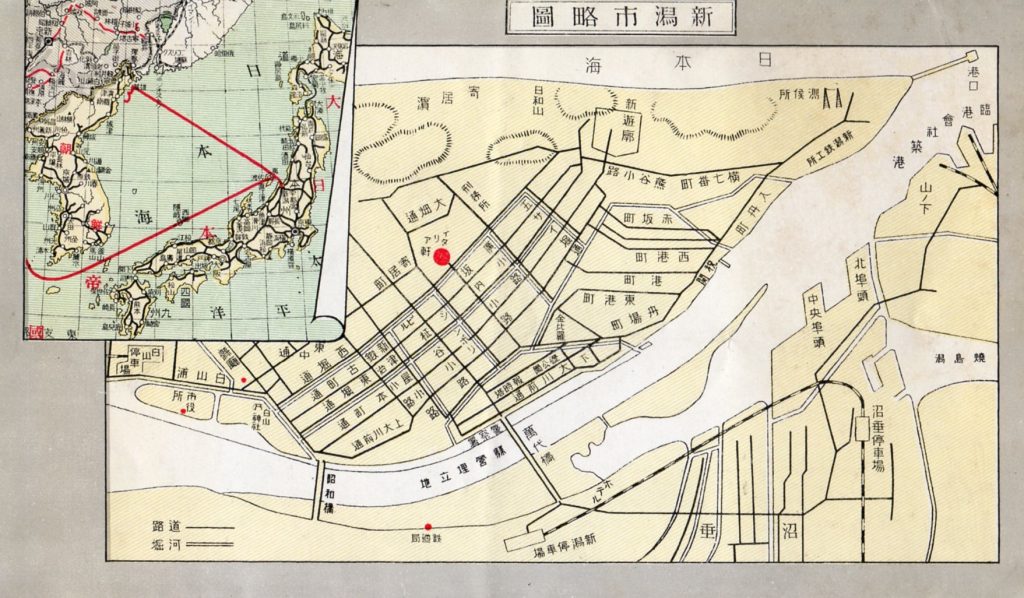

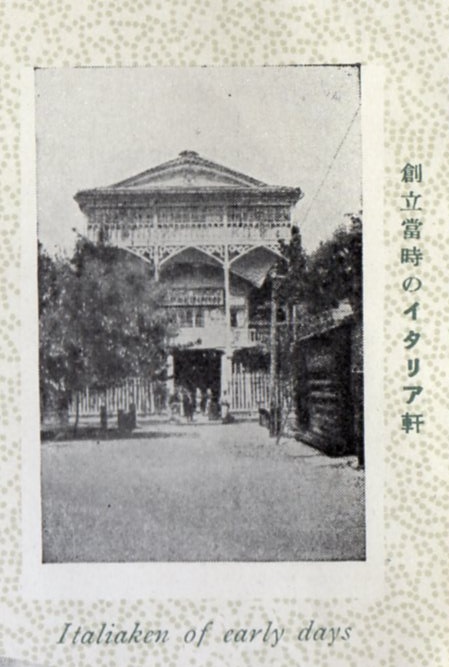

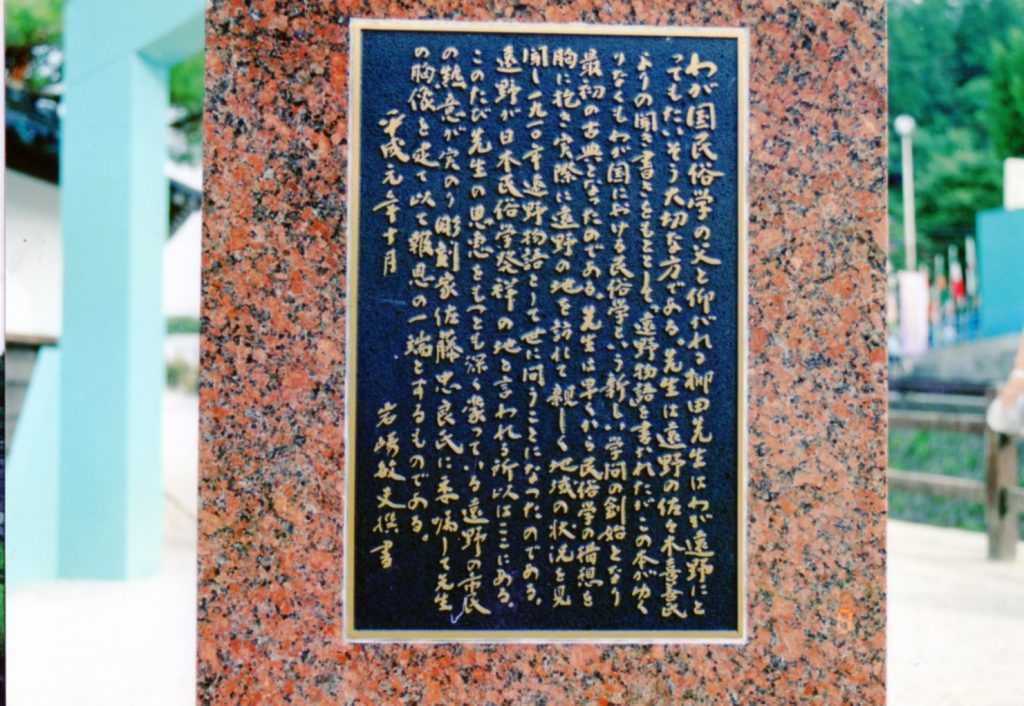

🌲本郷駒込追分は、日本橋から川口、岩槻(いわつき)、幸手(さって)、栗橋、古河(こが)、小山、石橋、宇都宮、日光に至る日光御成道(岩槻街道)が、中山道に分岐する地点です。現在の東京大学農学部正門前の交差点がその場所です。

🌲本郷駒込追分というと、宝暦年間に創業したという高崎屋(酒屋)と一里塚のことを思い出しますが、この地に、販夫彦四郎を父とした美幾(みき)という名の娘が住んでいました。美幾は、遊女となり、のち黴毒院に入院して、不幸な人生を終えます。

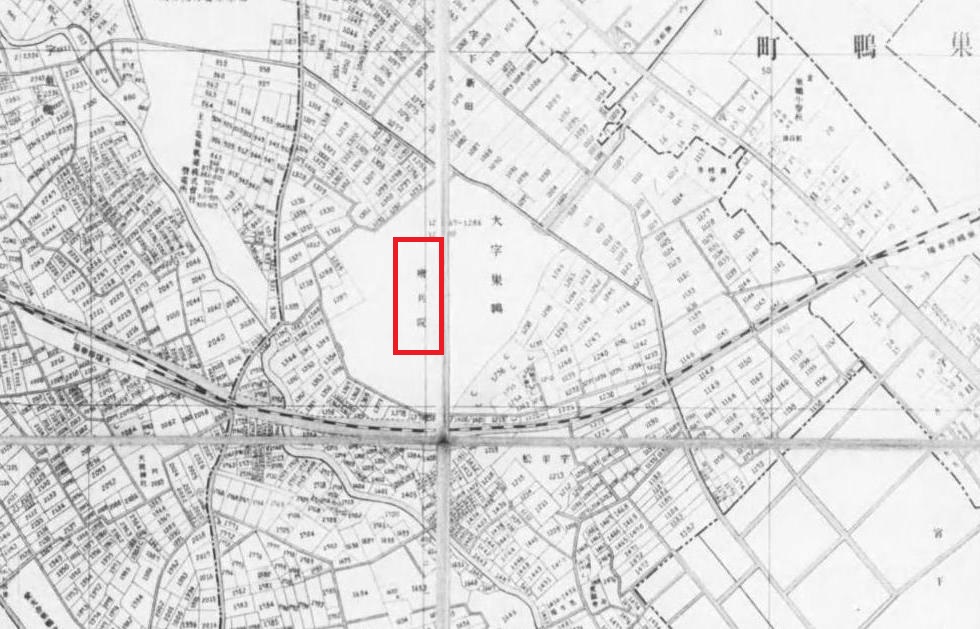

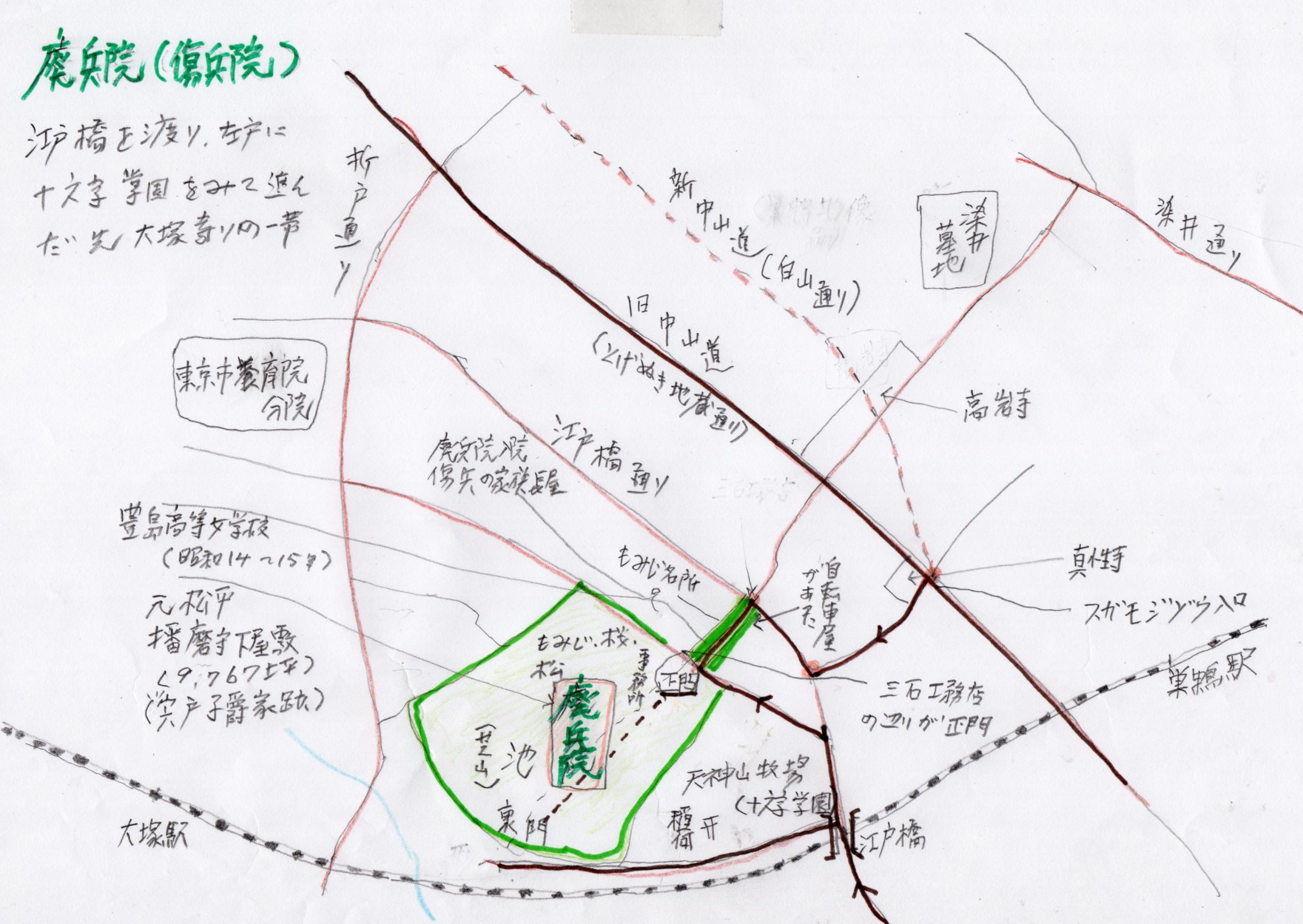

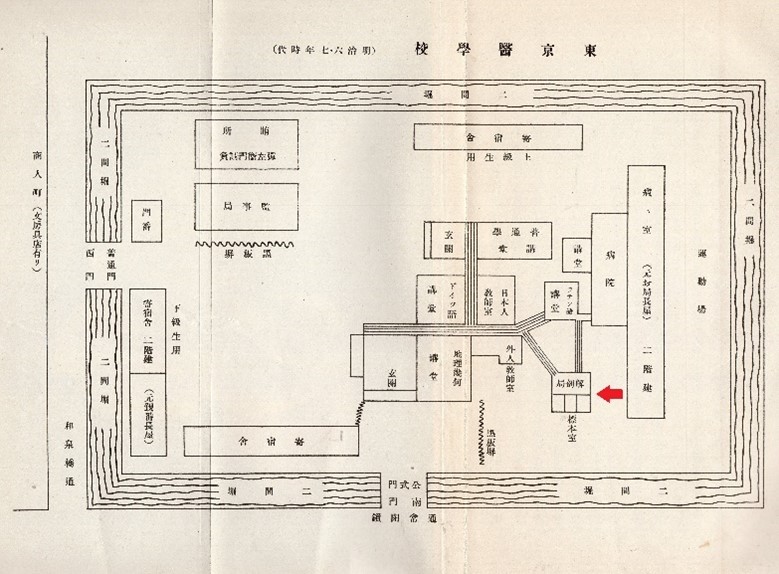

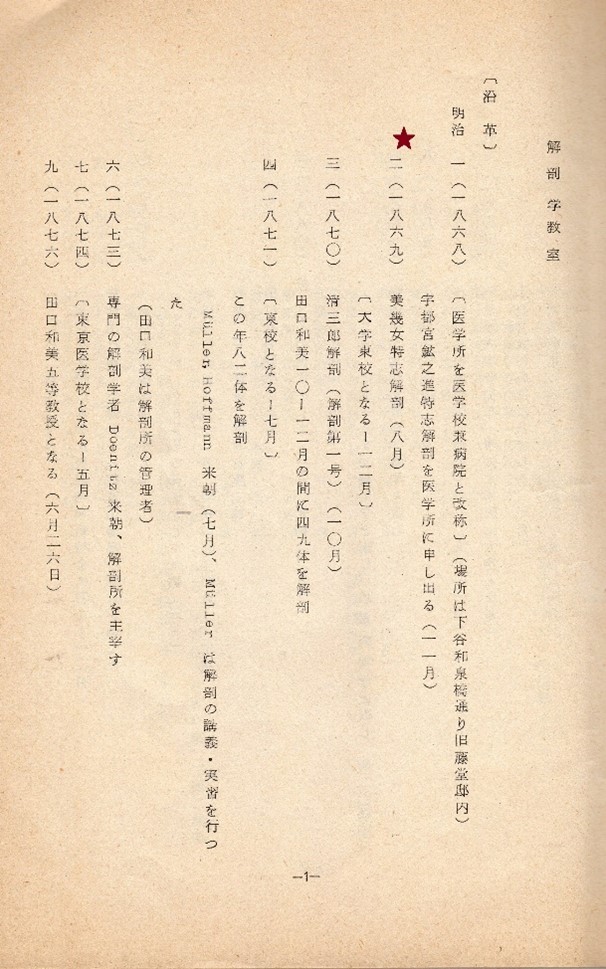

🌲この美幾の生前の請願により、明治2年(1869)8月14日-15日、下谷和泉橋通り旧医学所跡(旧藤堂邸)(津藩)に設けられた仮小屋で、腑分け(解視)が行われました。この解剖が、特志解剖(献体)の第一号となり、東京大学医学部の解剖学教室の沿革(解剖日記)の中にも記録されています。文献1) 文献6)

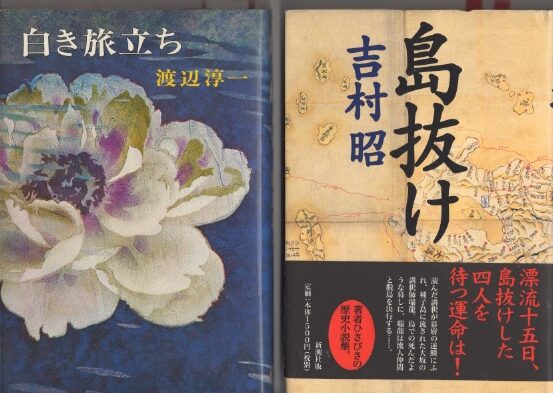

🌲美幾の解剖を素材として、渡辺淳一氏と吉村昭氏が、それぞれ小説を書いています。『白き旅立ち』(渡辺淳一著 新潮社 1975)、『梅の刺青』(吉村昭著)と題され、『梅の刺青』は、『島抜け』(新潮社 2000)のなかに収録されています。

🌲美幾の解剖を、『白き旅立ち』では、馴染み客の宇都宮鉱之進(三郎)と小石川養生所の医師である滝川長安への恋心の結果として捉えていますが、『梅の刺青』では、医者からの情理を尽くした説得によって行われた事実として捉えています。

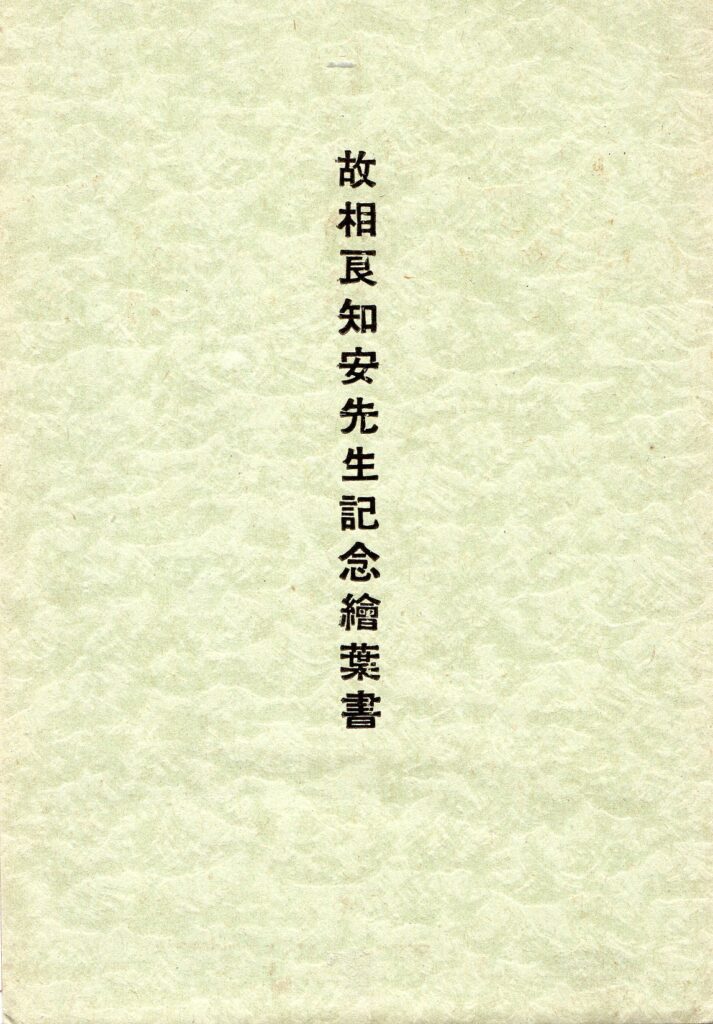

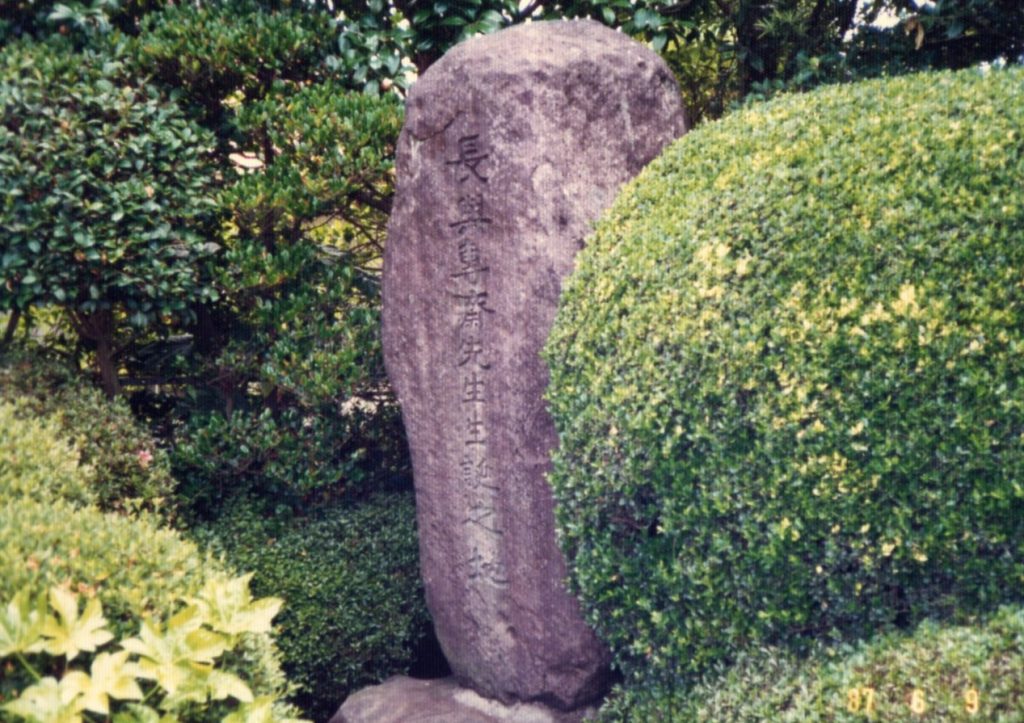

🌲『白き旅立ち』は、渡辺淳一氏が、美幾のお墓を探しに、念速寺を訪ねる場面から始まり、最終章で、3月3日の雛祭の日に、再び、念速寺を訪ねて、住職の近藤秀賢氏と会話する場面で終わっています。

🌲小説のなかでは、美幾の病気を労咳(肺結核)として、小石川養生所に入院することにしていますが、墓誌に「患黴症属不治」とあるように、実際は、黴毒(梅毒)で、入院先も醫学校併設の黴毒院でした。

🌲🌲🌲🌲🌲🌲

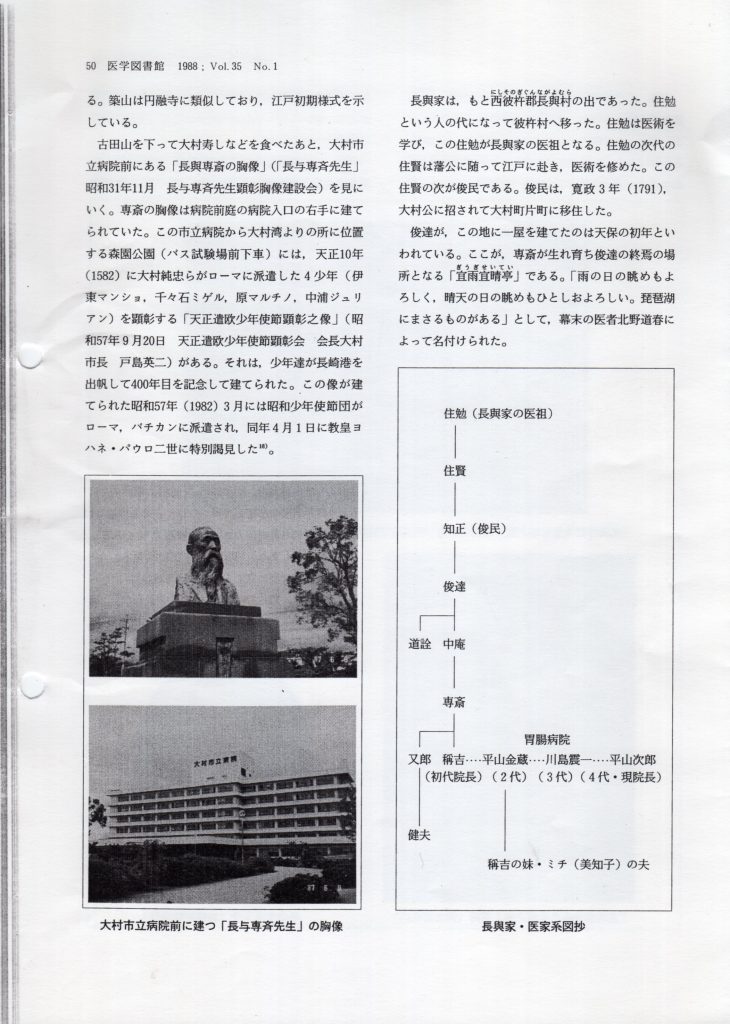

美幾墓の墓誌

「駒込追分販夫彦四郎女名美幾患徽症属不治遂入病院乞治已而病革遺言解視其体以阪医理因鳴之官得充焉寛死年三十四乃如其言則於其内景果有大所発明突是為本邦剖検病屍之始官乃嘉其志賜資葬之礫川念速寺為誌以伝焉明治己巳八月医学枝教官同主簿記」(文献5)

注)明治己巳八月(めいじ つちのとみ 明治2年)

注)本邦剖検病屍之始(本邦病理解剖の始まり)

🌲🌲🌲🌲🌲

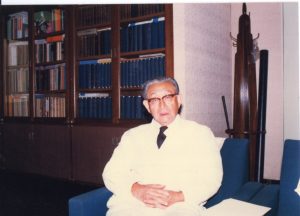

🌲美幾のことを、筆者の渡辺淳一氏は、順天堂大学の小川鼎三氏から「日本に於ける志願解剖の第一例が、吉原の遊女であった」と聞いたと書いています。

🌲また吉村昭氏も、順天堂大学で、小川鼎三教授のあと教授となった「酒井シヅ教授の教示を受けた」と、あとがきで述べておられます。

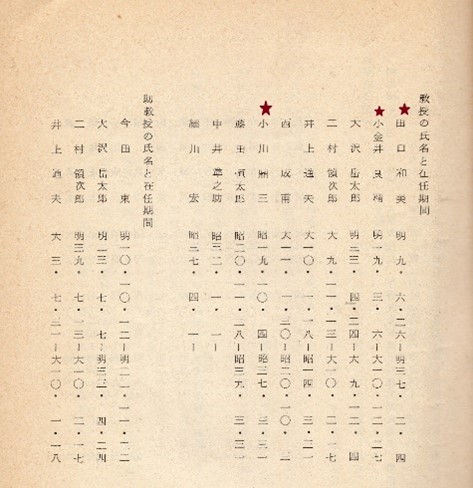

🌲小川鼎三(おがわ・ていぞう)(1901-1984)は、当時、順天堂大学の医史学教授であり、東京帝国大学医学部(のちの東京大学医学部)の解剖学教授(在任期間:昭和19年10月~昭和37年3月31日)も務めた方です。

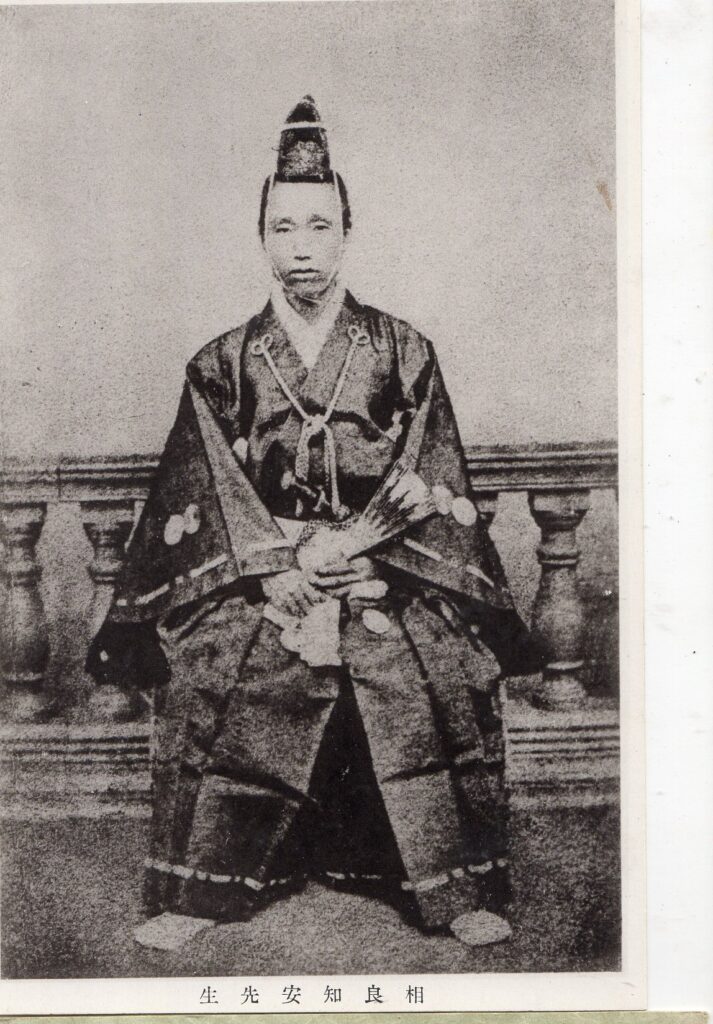

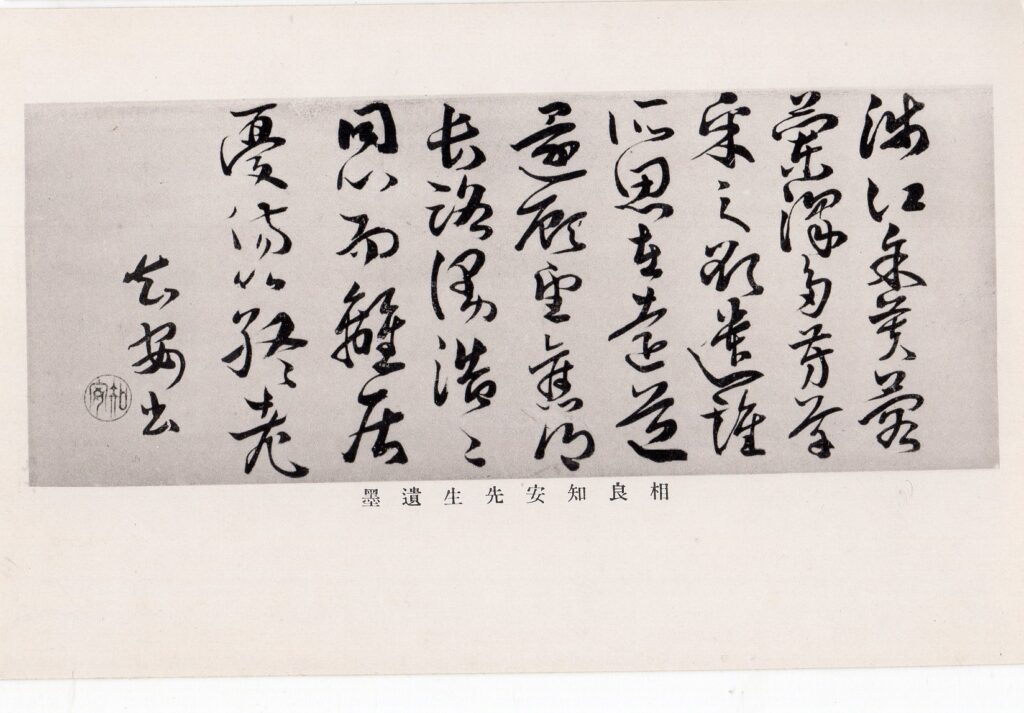

🌲最終章での住職との会話のなかに、帝國大學醫科大學(のちの東京帝國大學医学部)の解剖学教授であった小金井良精(こがねい・よしきよ)(1859-1944)(在任期間:明治19年3月~大正10年12月27日)の名前もでてきます。

「東大の解剖学教室には、いまでもその願い書は残っていますが、その終りに張り紙があって、“宇都宮鉱之進トハ即チ宇都宮三郎ニシテ爾後工芸化学者トシテ斬道に功アリ、家富ミ栄エテ明治二十七頃死去サラル、而シテ本件ハ実行サラレザリシト云フ、大正七年四月五日、小金井良精記」文献1)

🌲この東京大学解剖学教室にのこる記録によると、美幾と同時期に宇都宮三郎という人物も、献体を願い出ていたことがわかります。文献1)美幾と宇都宮三郎とが、実際になにか関係があったかどうかは、わかりません。

🌲小金井良精は、解剖学第二講座の初代の教授で、解剖学第一講座の初代教授は、染井霊園にお墓のある田口和美(たぐち・かずよし)(1839-1904)でした。解剖学第一・第二講座とも、明治26年(1893)9月7日付で開設されましたが、田口和美は、明治9年(1876)6月26日に東京医学校の五等教授に任じられており、美幾の解剖のときは学生の立場で、解剖の現場に立ち会い、実際に解剖もしていました。

♪『明治医事往来』(立川昭二著 新潮社 1986)の「解剖女人譜」のなかに、田口和美の回想として、次のように書かれています。

「・・・・・同月十四日和泉橋通旧医学所跡に設けたる仮小屋に於て、入院患者娼妓みき女の屍体を生前の請願に依りて、内臓より四肢の筋肉に至るまでを剖観しました。当代に於ける実地解剖の濫觴であります。けれども、此挙たるや所謂解臓と云ふべきもので、未だ次序逐節を追ひ、系統的に屍体を解剖したるものではありませんでした。」

🌲石黒忠悳(いしぐろ・ただのり)(1845-1941)も、この解剖に立ち会ったときの記憶を📕『石黒忠悳懐舊九十年』(1936)の「刑屍の解剖材料(雲井龍雄)、新醫學の普及」(pp.142-143)のなかで、美幾のことを、一人の婦人として、次のように紹介しています。文献2)

「・・・私は再々司法の當局に懇談し、遂に刑死者の屍體を醫學校へ廻して解剖學の材料にする事に決定しました。之は私の發意で、解剖学の教授田口和美君との共同の努力で出来た事です。かくて最初に學校へ六つの屍體が迎えへられたが、其の一つは彼の有名な米澤藩の雲井龍雄の刑屍體でありました。何にせよ、明治初年には人體解剖といふ事は材料が乏しく困難をしました。勿論當節の様に生前から死後の解剖など遺言する人は絶無で、死者があっても親族が解剖などは諾きません。明治三年の春一人の婦人の希望者が現れました。是は病院の施療患者の婦人で自分の死後には、必ず解剖してくださいと遺言しましたが、其後一週間ばかりで死亡したから、之を解剖に付しました。其婦人の腕には、梅の折枝に短冊と、其の短冊に情人の名のある刺靑がありました。娼妓あがりだといふにも似ず、死後の公益にもといふ心掛けが殊勝であるから、私共も感じて特に法事をした事がありました。」

🌲この文中、明治三年とあるのは、明治二年の誤植と思われます。美幾の解剖は、明治2年(1869)8月14日から15日にわたって綿密に行われました。

🌲解剖後、翌8月16日に出棺して小石川戸崎町の一向宗東本願寺末寺である念速寺に葬られることとなります。葬儀費用は念速寺から医学校会計課に請求され葬列も立派なものであったといいます。文献1)

🌲『白き旅立ち』には、美幾の右肩に彫られた刺青を、宇都宮鉱之進が、硝酸で灼き、情人の名前を消す場面がでてきます。『梅の刺青』のタイトルは、この腕に彫られた「梅の折枝に短冊の刺青」からとっています。

🌲宇都宮鉱之進(三郎、1834-1902、尾張藩出身)は、幕末から明治にかけて化学の基礎作り、化学研究の権威者として貢献した人物です。

📕文献1)小川鼎三:東京大学にて特志解剖のはじまりと宇都宮鉱之進のこと(「医事公論」第1658号 pp.52-55, 1957.)

♪『梅の刺青』は、この宇都宮鉱之進が、明治元年(1868)11月に医学所に自身の献体の願い書を提出するところから、書き起こしています。最後は、東京大学医学部で解剖された人たちを慰霊する目的で、明治14年(1881)に建立された谷中墓地の千人塚で終わっています。

🌲宇都宮鉱之進(三郎)は、一度は献体を覚悟するのですが、その後、健康を回復して、化学技術者として活躍し(文献1)、明治35年(1902)に67歳で死去、幸福寺(愛知県豊田市)に葬られています。

🌲🌲🌲

谷中霊園掃苔録(Goole My Map)(堀江幸司作成)千人塚

📕千人塚:3基の墓石が並んで建っています。真ん中にある墓石が一番古い「千人塚」で明治3年(1870)から明治13年(1880)にかけて東京大学医学部解剖学教室で解剖された屍体を供養するために明治14年(1881)に建てられました。墓石の左側に当時解剖を担当した田口和美教授の碑文があります。

🌱🌱🌱

(2)雲井龍雄の解剖(明治3年[1870]12月28日)(刑屍体)

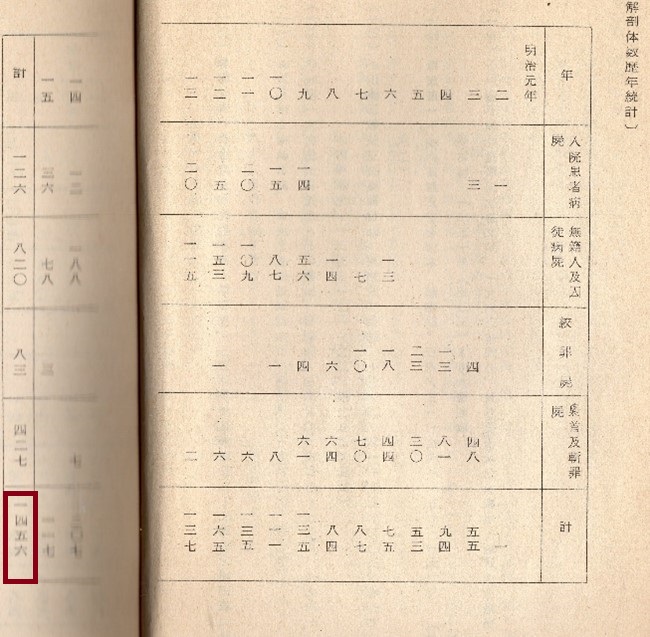

🌲〔解剖体数歴年統計〕によると明治2年(1869)に美幾の入院患者病屍解剖からはじまった解剖は、明治15年(1882)で、1456体。そのうち入院患者病屍によるものが126体、梟首及斬罪屍によるものは427体。森鴎外が学生だった明治13年(1880)当時は、総解剖数137体で無籍人及囚徒病者による解剖が115体と多くを占めていました。

🌲刑屍体の解剖については、石黒直悳のほか長谷川泰も熱心に尽力して政府に建議(明治2年9月20日)、これが雲井龍雄の解剖につながることになります。

🌲明治2年(1869)10月より12月の間に刑屍体49体が解剖されたといいます。(文献7)(東京医学会雑誌 「医学博士田口和美先生を慶弔する」18(14):p.1-6)

🌲『梅の刺青』では、東京大学医学部の初代解剖学教授となる田口和美による美幾と雲井龍雄(旧米澤藩士)の解剖の様子が丁寧に書かれています。当日の天候や、解剖台のつくり、そして、雲井龍雄の体格までもが描写されています。

美幾の解剖の場面

「医学校は、旧藤堂家の江戸屋敷地に設けられていたので、学校出入りの大工に命じてその敷地の一部に急いで仮小屋を建てさせた。・・・小屋の中に据える解剖台も作らせた。台には血液、臓液を滴り落す孔が数個うがたれ、遺体の首の部分に木枕に相応するものを設けた。・・・翌日は、夜明け前から細かい雨が降り、旧藤堂家屋敷の敷地に生い繁る樹木は緑の色が濃かった。涼しい朝であった。・・・執刀者は医学校生徒の田口和美で、メスを手にすると解剖台の左側に身を寄せた。・・・田口の顔に汗が浮び、かれはメスで鳩尾から臍の上一寸ばかりの箇所まで慎重に切り開き、胃、腸、肝臓、脾臓を観せた。」

雲井龍雄の解剖の場面

「解剖台にのせられた雲井の体がきわめて小柄であることに、見学者たちの顔に驚きの表情が浮んだ。・・・体は華奢で肌は白く、あたかも女体のようであった。解剖後、雲井の遺体は、梟首刑の定めによってただちに小塚原刑場に運ばれ、捨てられた。」

📕📕📕📕📕

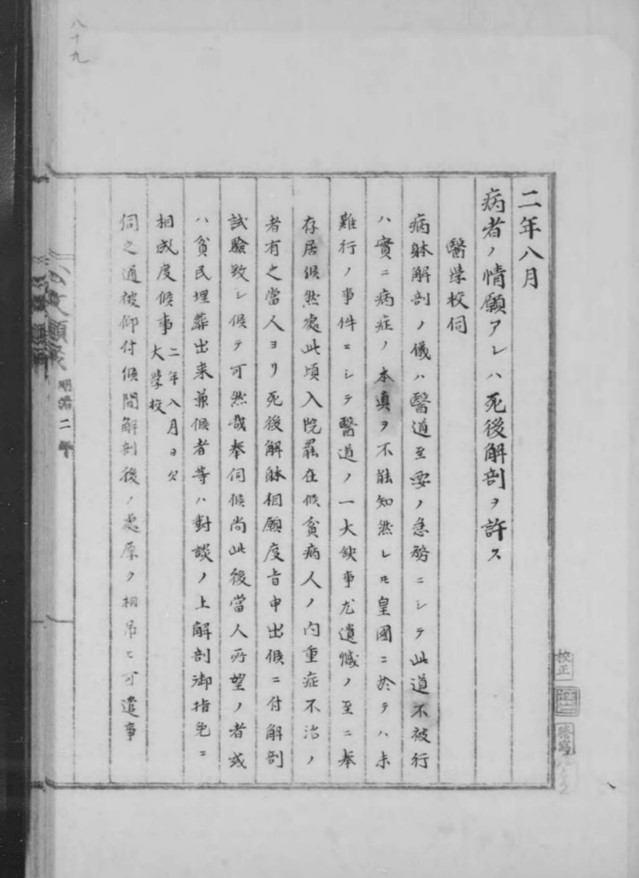

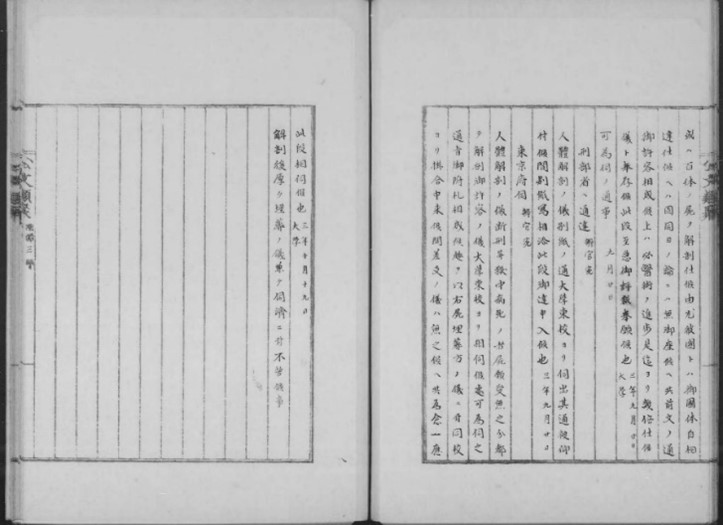

🌲🌲病者および刑死者に対する解剖を許す公文書

(1)美幾の解剖(明治2年8月14日)

「病者ノ情願アレハ死後解剖ヲ許ス(明治二年八月)」

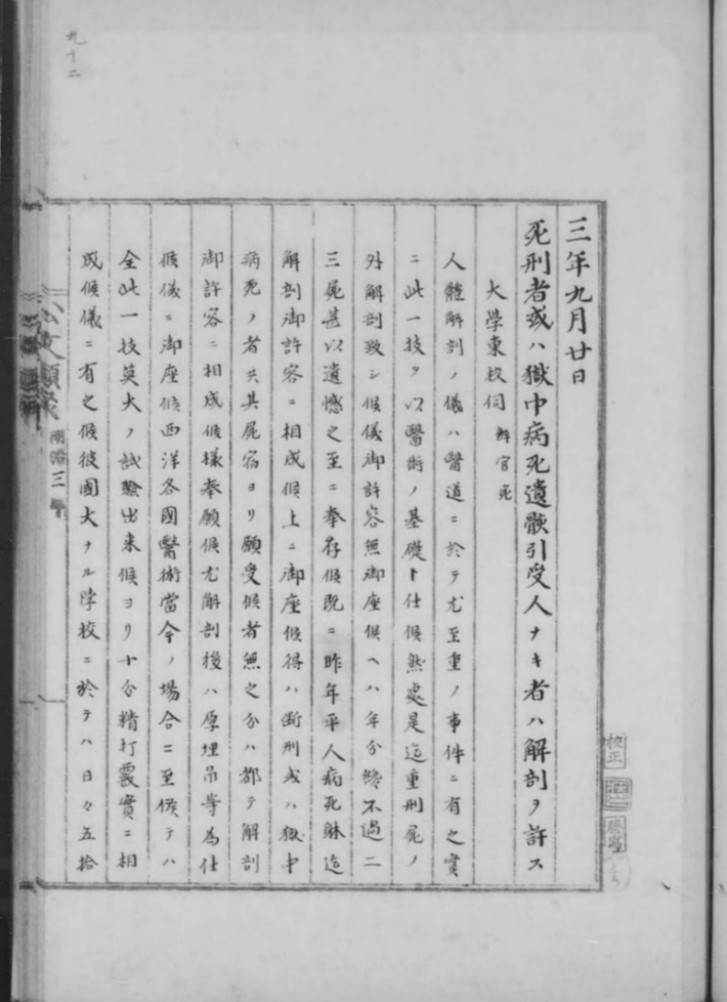

(2)雲井龍雄の解剖(明治3年[1870]12月28日)

「死刑者或いは獄中病死遺骸引受人なき者は解剖を許す(三年九月廿日)」

🌲🌲🌲🌲🌲

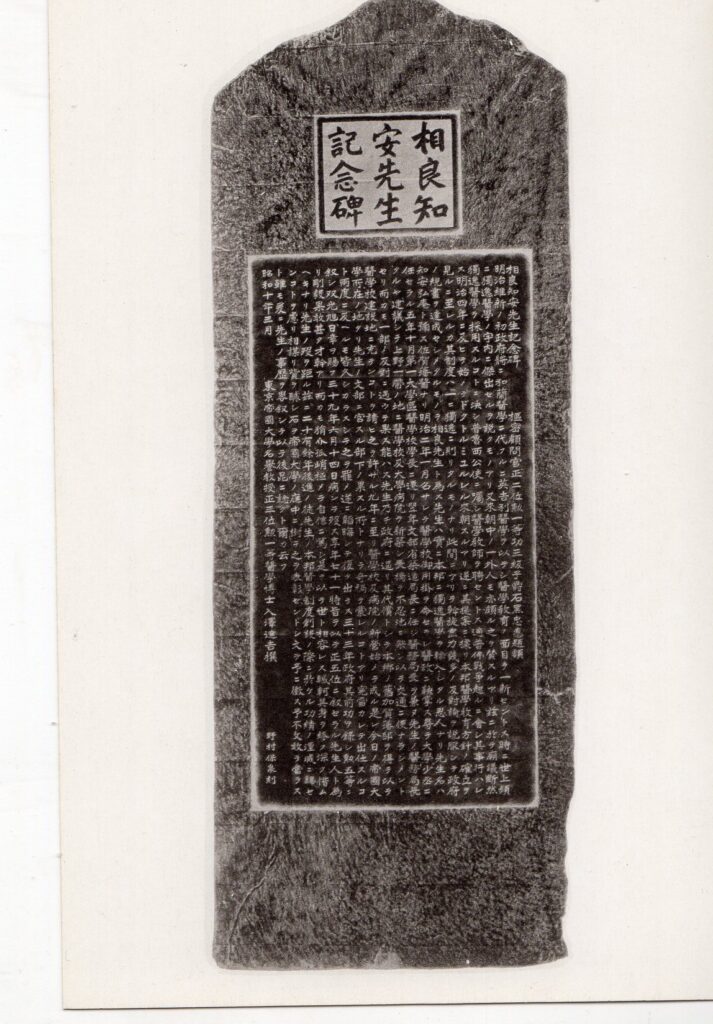

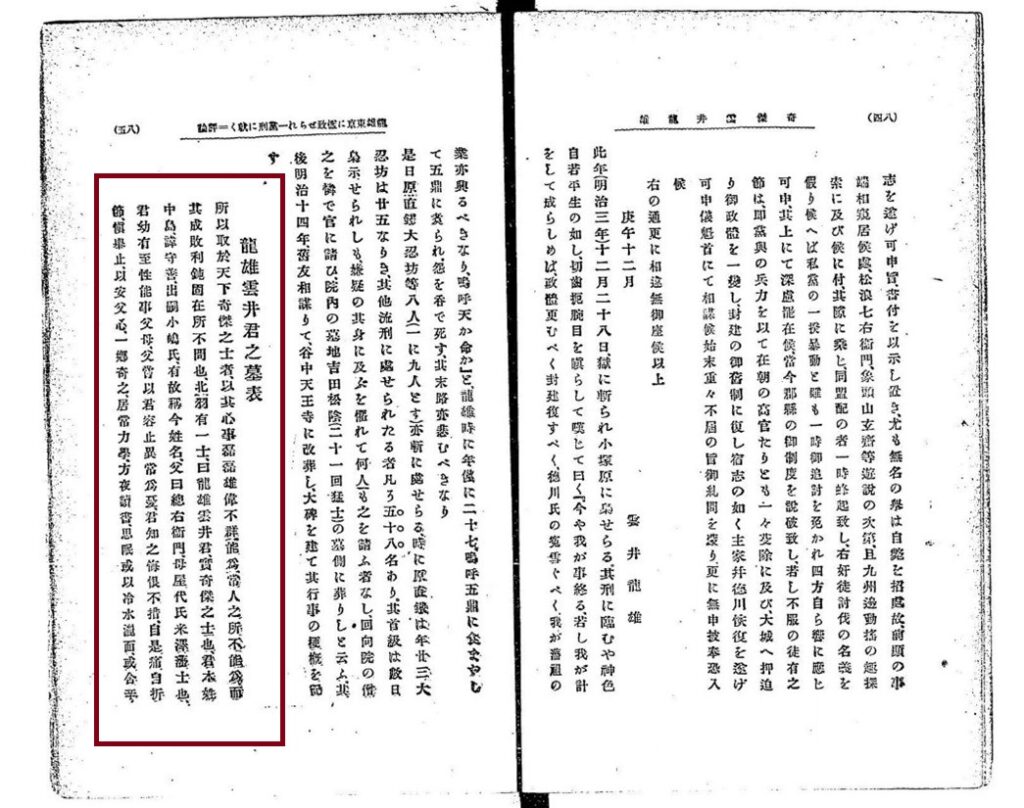

🌲雲井龍雄墓と墓碑(明治3年12月28日解剖)

東 京:

明治3年[1870]12月28日 小塚原刑場隣の回向院に埋葬(雲井龍雄遺墳)

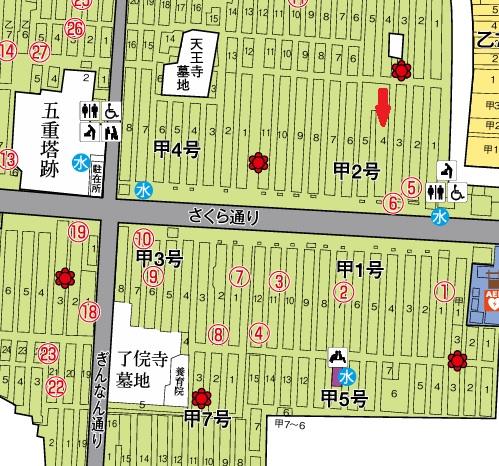

明治14年[1881]5月 谷中天王寺墓地に改葬し石碑を建てる(谷中霊園 甲2号4側)

🌲この雲井龍雄の石碑(龍雄雲井君之墓表)が建てられた明治14年[1881]は、同じく谷中霊園に東京大学によって千人塚が建てられた年にあたります。このときの東京大学綜理は、池田謙斎でした。

米沢市:昭和5年(1930)常安寺に改葬

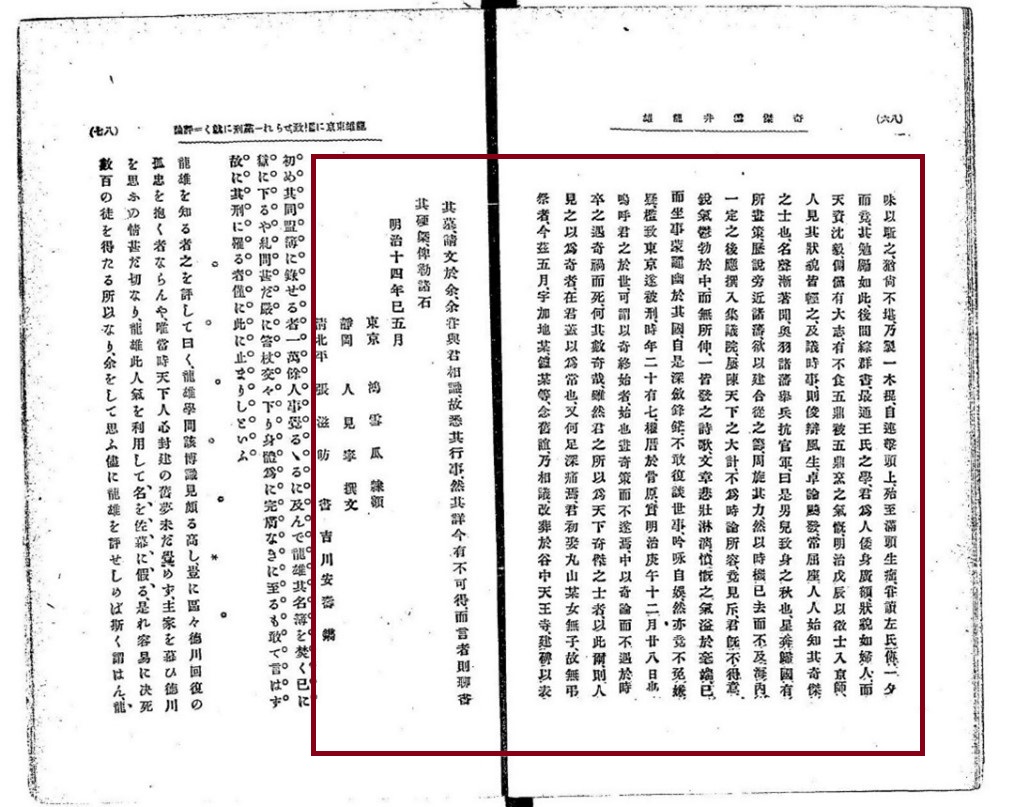

📕「奇傑雲井龍雄」

「龍雄雲井君之墓表」(隷額 鴻雪瓜(おおとり・せっそう)[東京] 撰文 人見寧(ひとみ・やすし)[静岡])

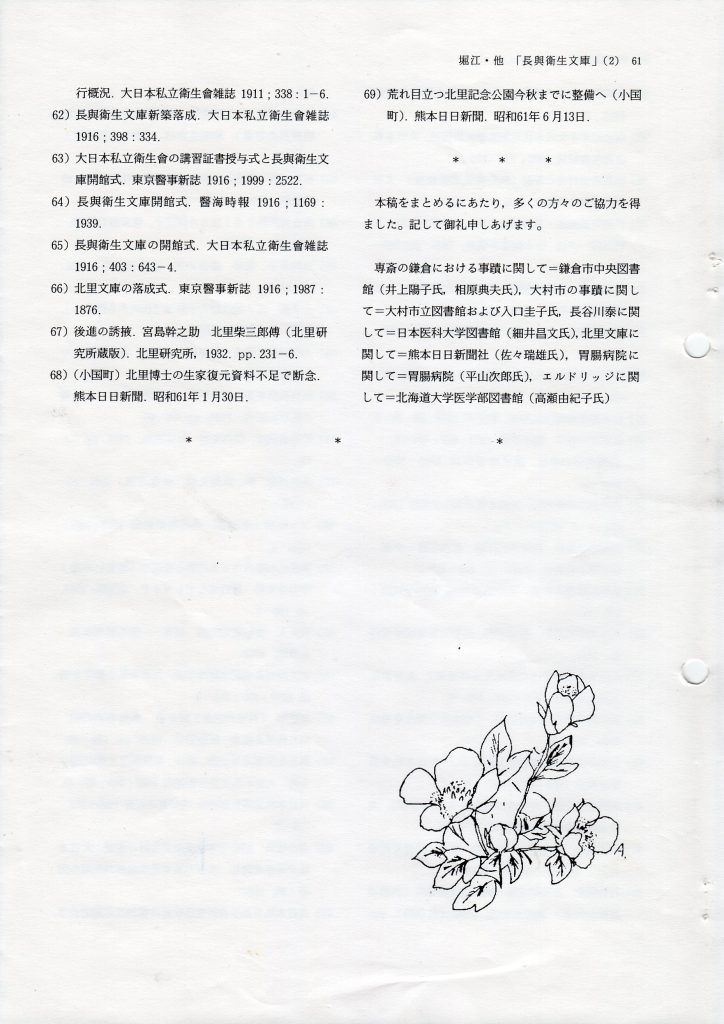

🌲幕末から明治維新の動乱のなか、病で命を落とす美幾、政治犯として梟首とされた雲井龍雄、死後、どちらも東京大学の解剖台に上がります。東京大学の解剖は、遊女の献体と志士の刑死体の解剖からはじまり、その後の系統解剖、病理解剖への道が開けることとなります。

🌸🌸

美幾女法要

🌲令和7年(2025)8月12日 美幾女忌の法要が念速寺で執り行われています。

雲井龍雄銅像建立

🌲令和5年(2023)には、雲井龍雄を顕彰する銅像(彫刻家・福島大学の新井浩教授)が常安寺境内に建てられています。

🌲🌲🌲

📕

1)小川鼎三:東京大学にて特志解剖のはじまりと宇都宮鉱之進のこと(「医事公論」第1658号 pp.52-55, 1957.)

2)石黒直悳:「刑屍の解剖材料(雲井龍雄)、新医学の普及」『石黒忠悳懐舊九十年』(1936)pp.142-144.

3)『東京帝國大學法医学教室五十三年史』(東京帝國大學医学部法医学教室 昭和18年)

4)『東京大学医学部百年史 各教室の沿革(基礎の部)』

5)小野友道:「梅のいれずみー篤志解剖第一号 遊女美幾ー」(いれずみ物語28)

6)大久保利謙:『明治二年医学校(東大医学部前進)に於ける解剖に就いてー『解剖日記』の紹介』 中外医事新報(1240):pp.29-36.

7)田口和美:『解剖学の由来及其医学の大本』中外医事新報(321):pp.33-35.

8)斎藤勝壽:『医学博士田口和美先生を慶弔する』:東京医学会雑誌18(14):p.1-6)

(平成19年10月9日 記)(令和8年1月4日 追記)