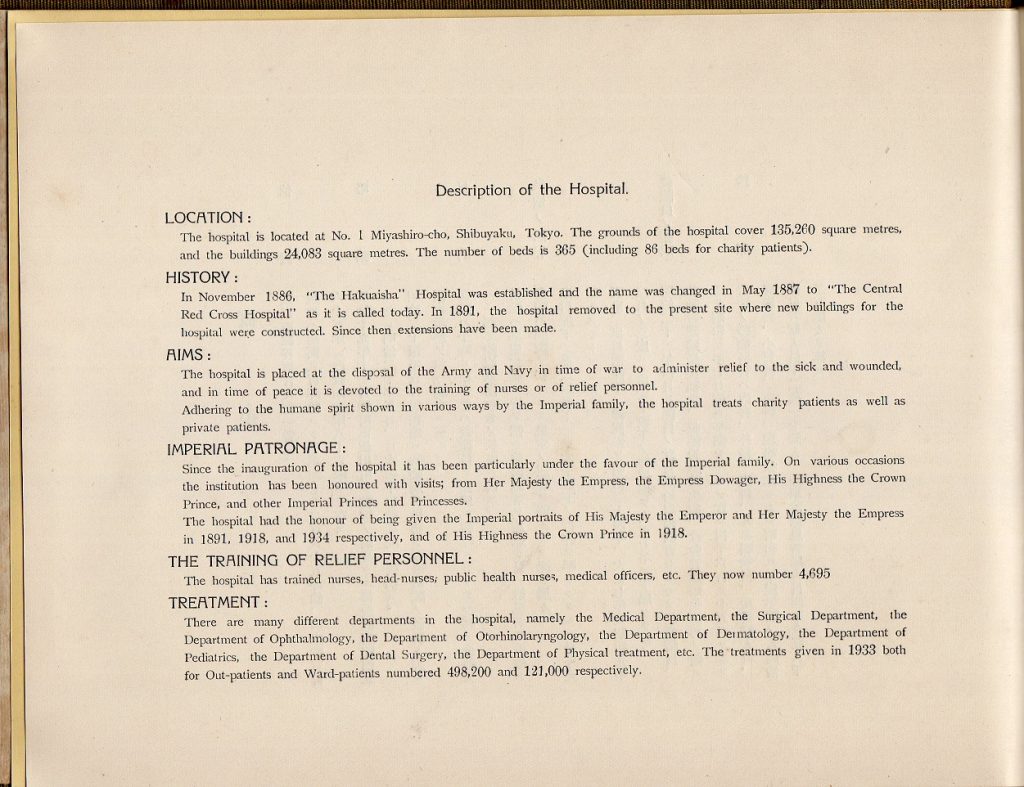

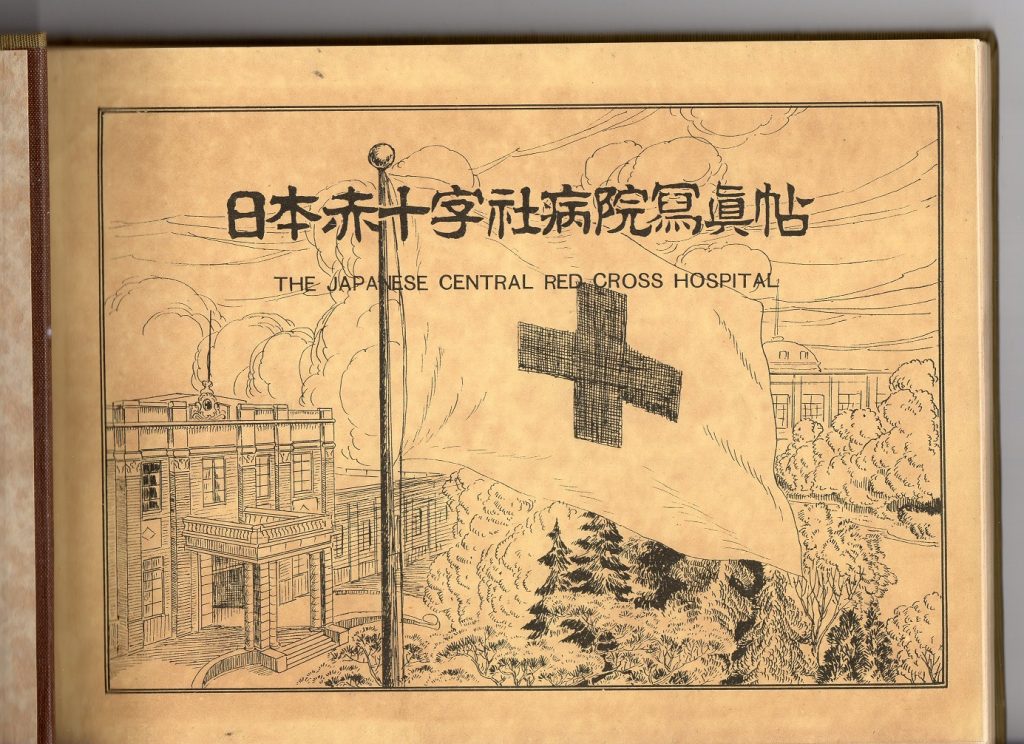

現在地:日本赤十字社医療センター:渋谷区広尾4丁目(旧南多摩渋谷村御料地・渋谷区宮代町1丁目)

(1)本館(明治23年)(片山東熊設計)

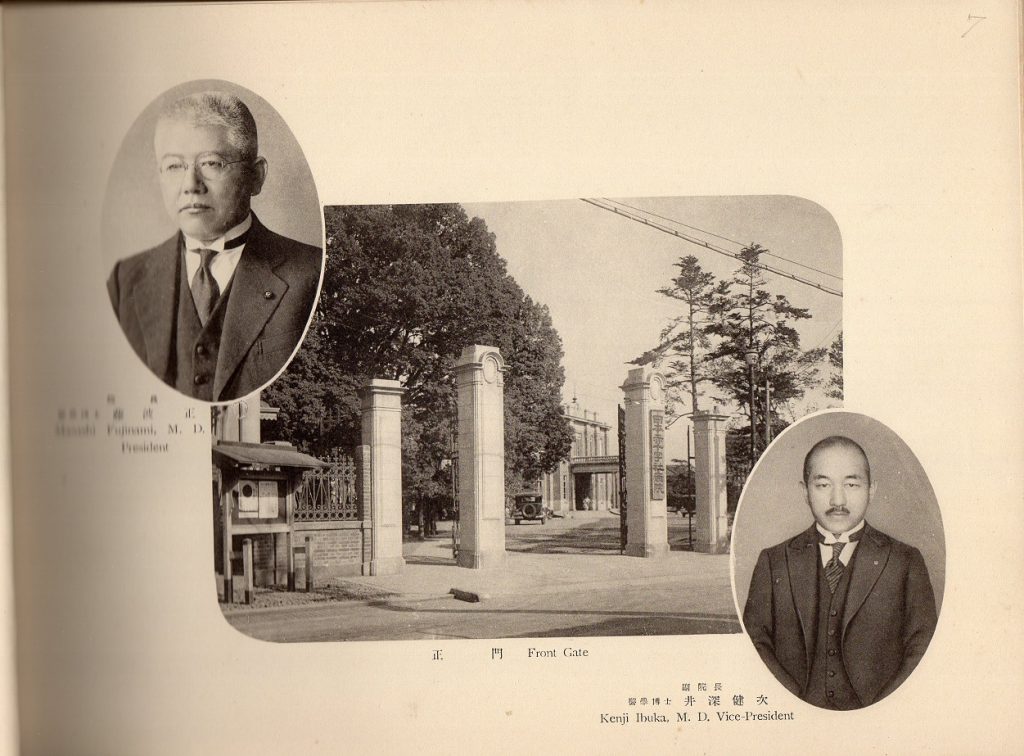

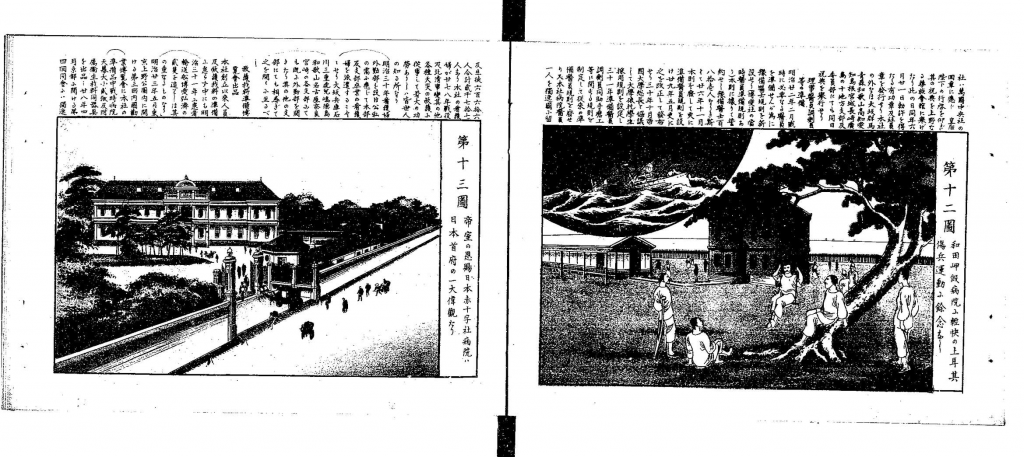

明治23年(1890)6月竣功 設計:片山東熊(長州藩出身 コンドルの一期生)(参考:建築学会写真データベース)

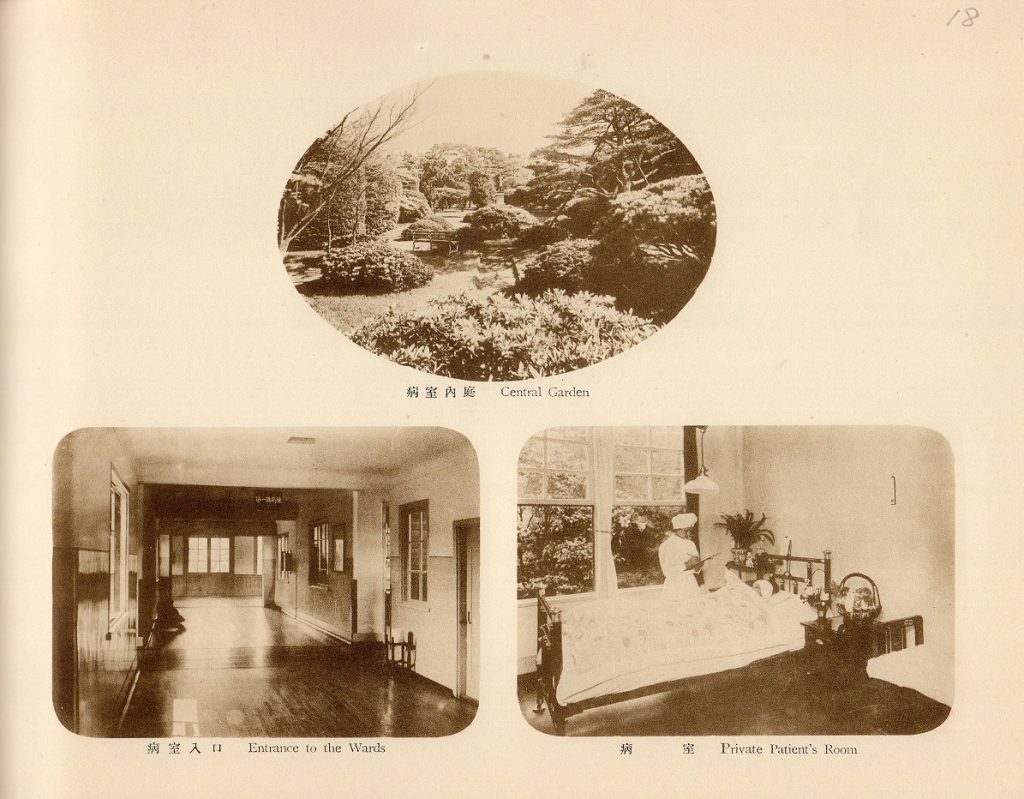

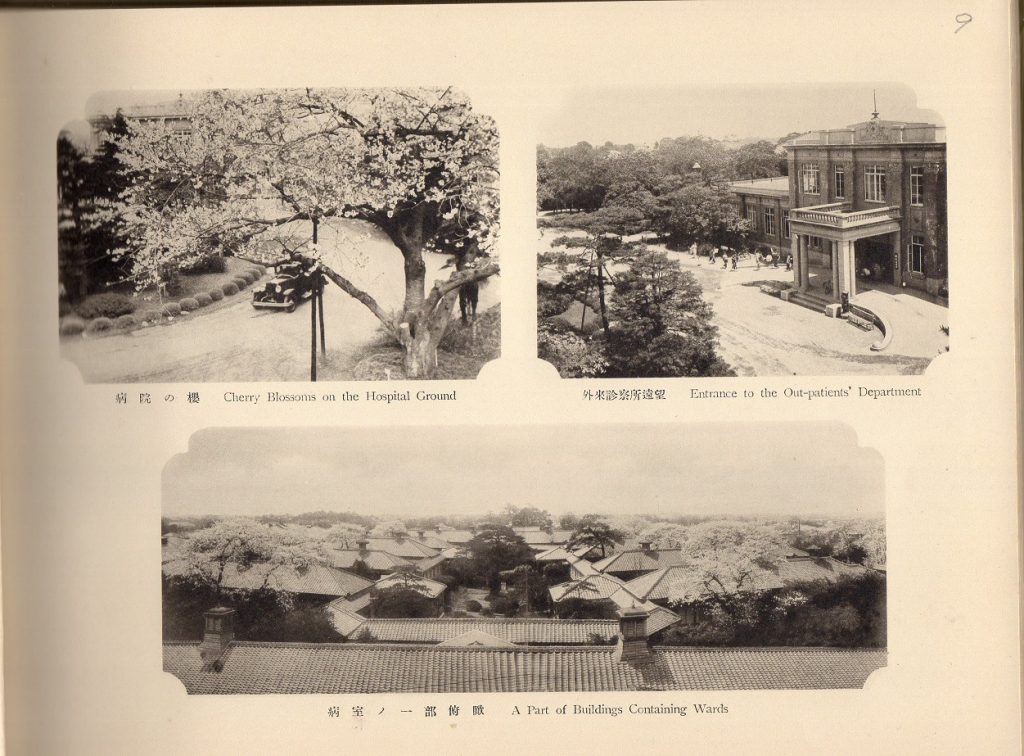

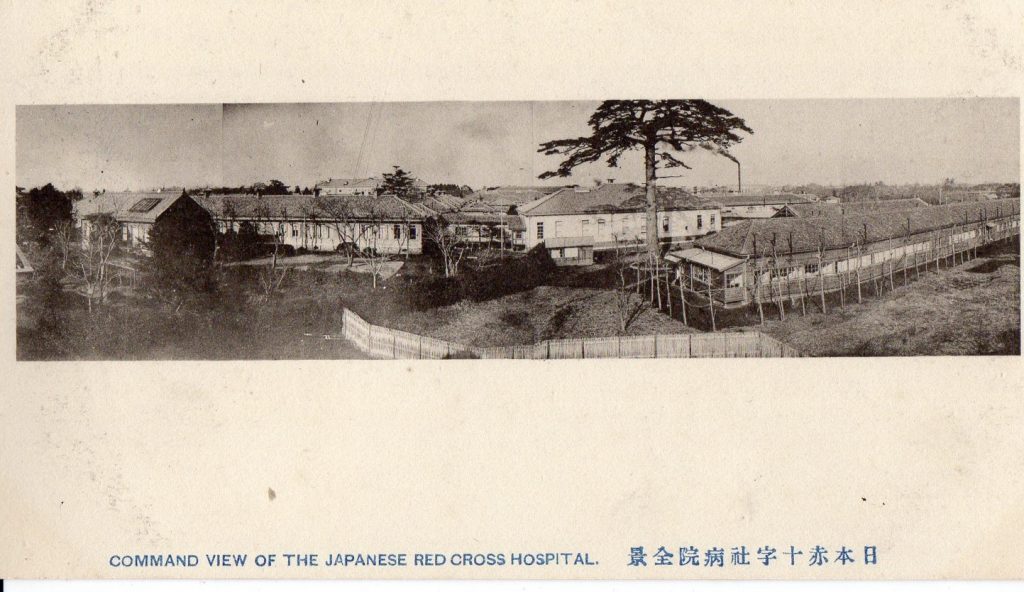

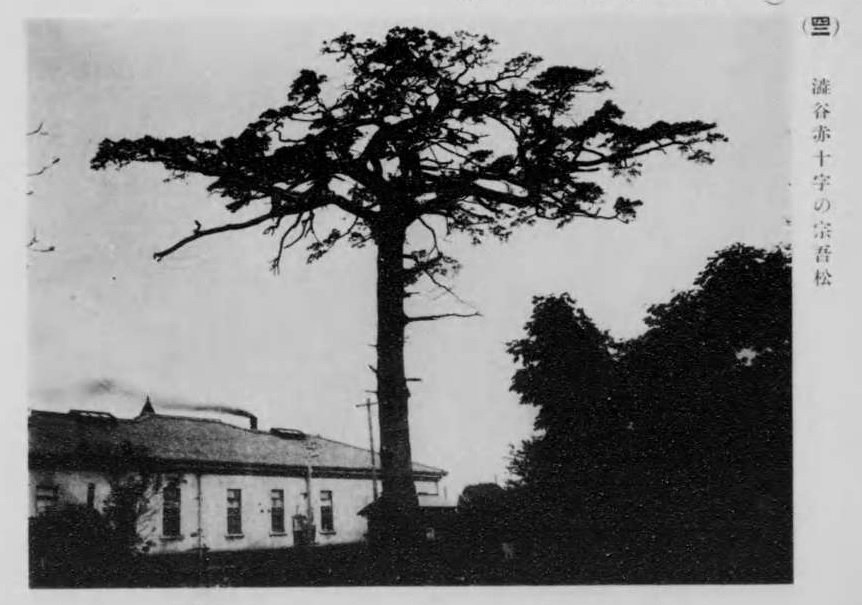

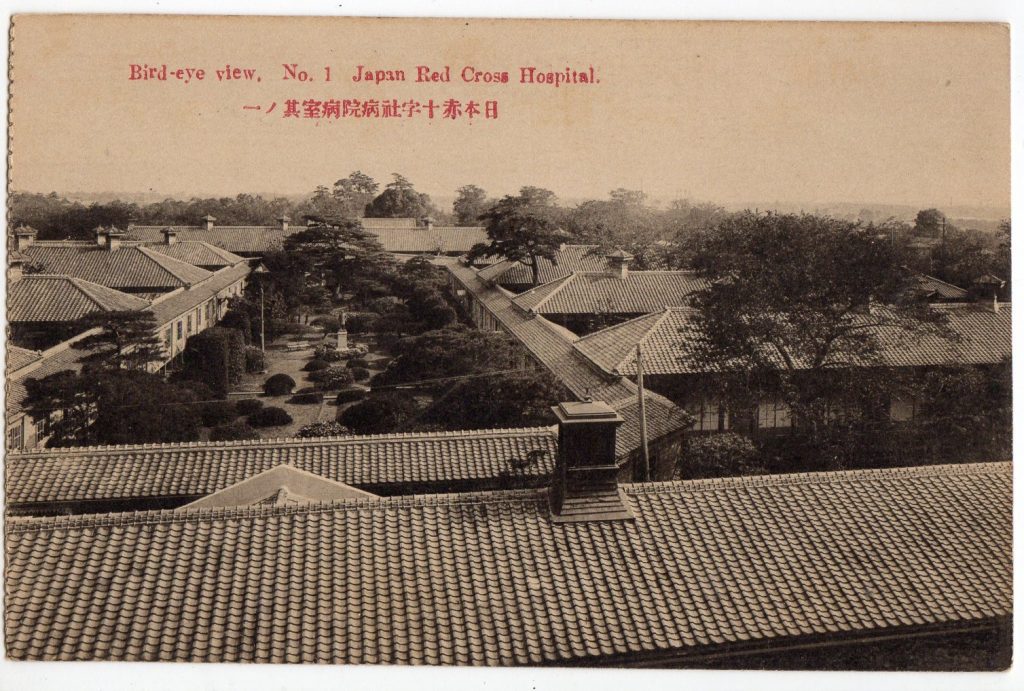

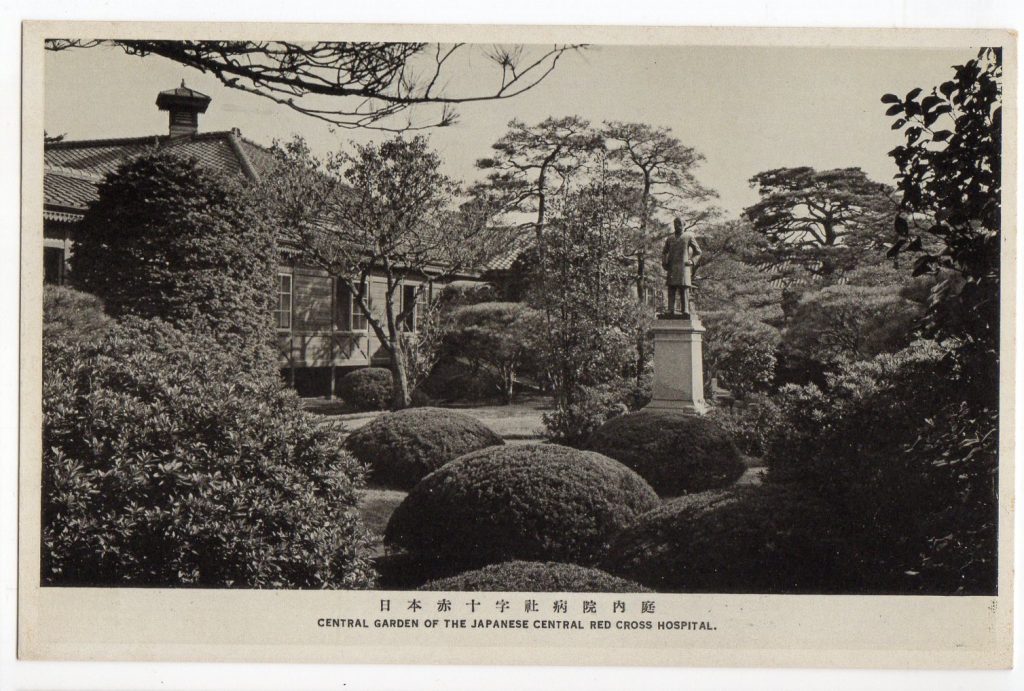

🌲現在の日本赤十字社医療センターは、もと佐倉藩・堀田下屋敷跡にあり、「日本赤十字社病院全景」の絵葉書に写る大木は、手術室の裏庭にあった「宗吾の松」かと思われます。敷地内には、多くの松のほかに、大イチョウ、大椎、大桑の木があったそうです。この「宗吾の松」は、関東大震災後、昭和初期に枯れ、その後、敷地内に一株だけの残った松が、二代目の「宗吾の松」として、医療センターの新築工事(2010年落成)の際に現在地(日本赤十字看護大学広尾キャンパス構内)に移植されています。

001-1-1024x664.jpg)

002-1024x664.jpg)

.jpg)

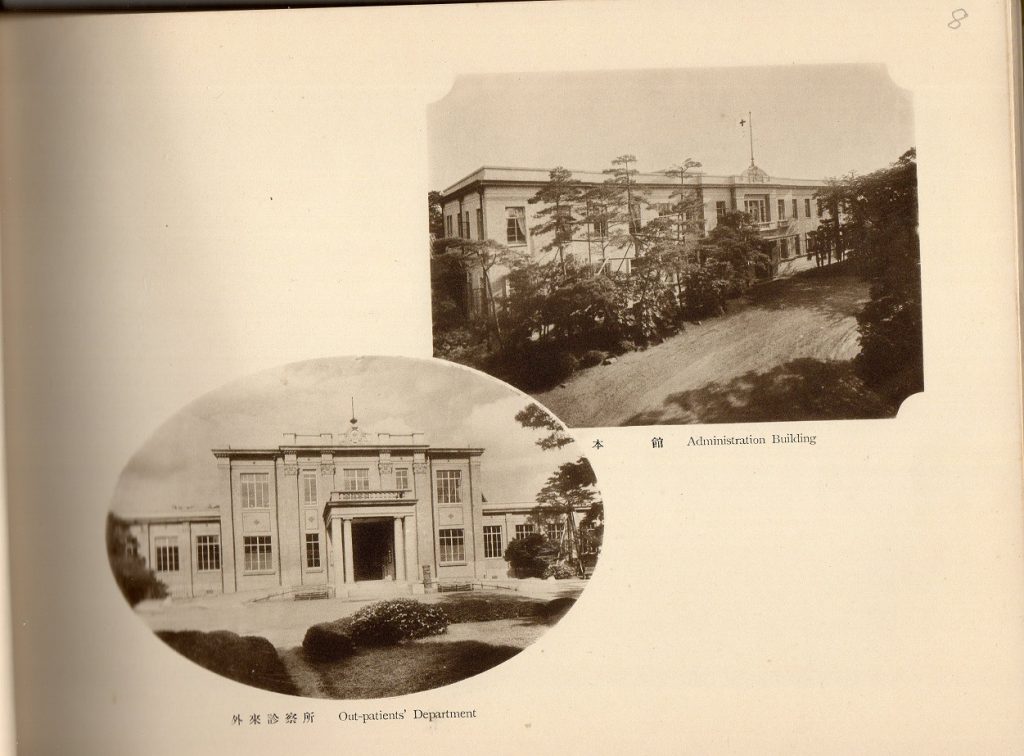

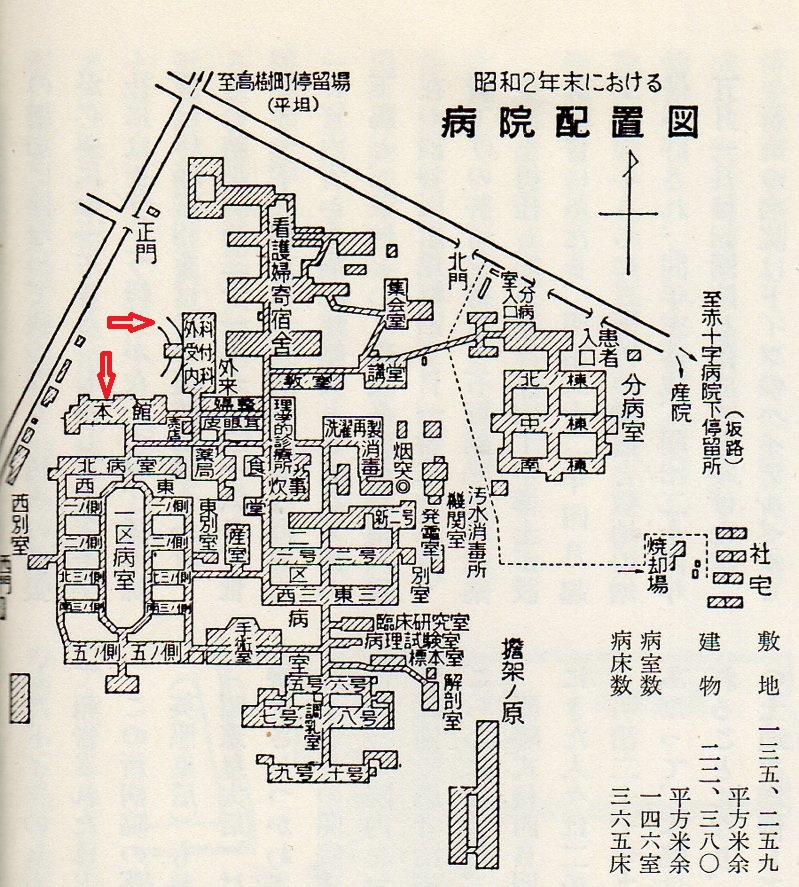

(2)本館の再建(大正14年[1925])(岡田信一郎設計)

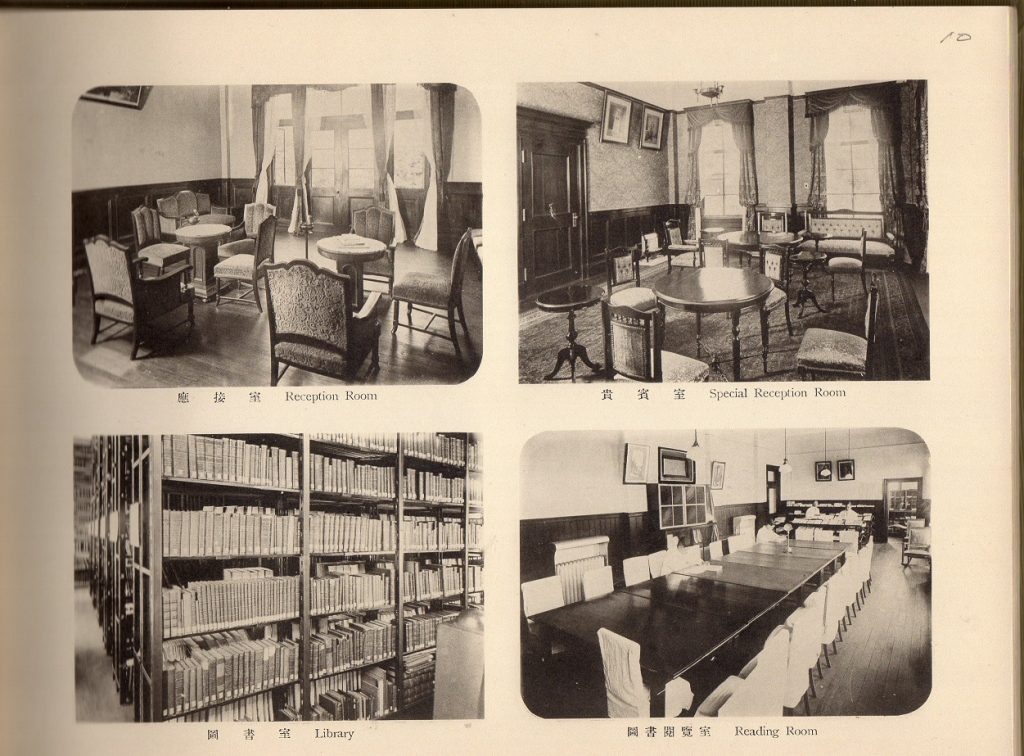

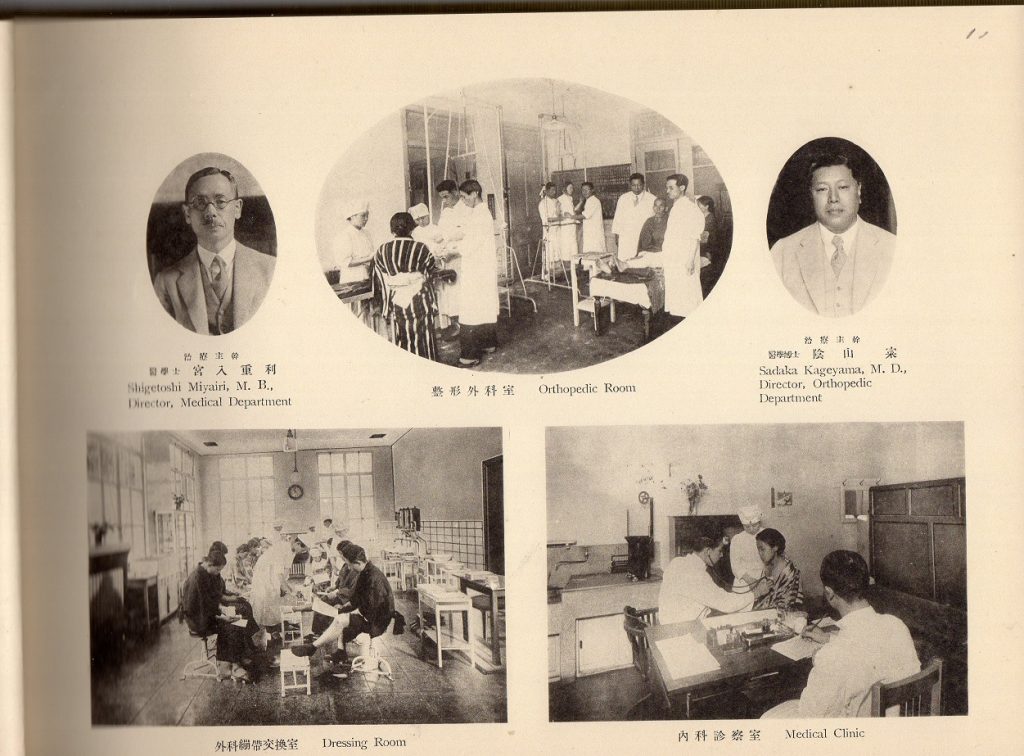

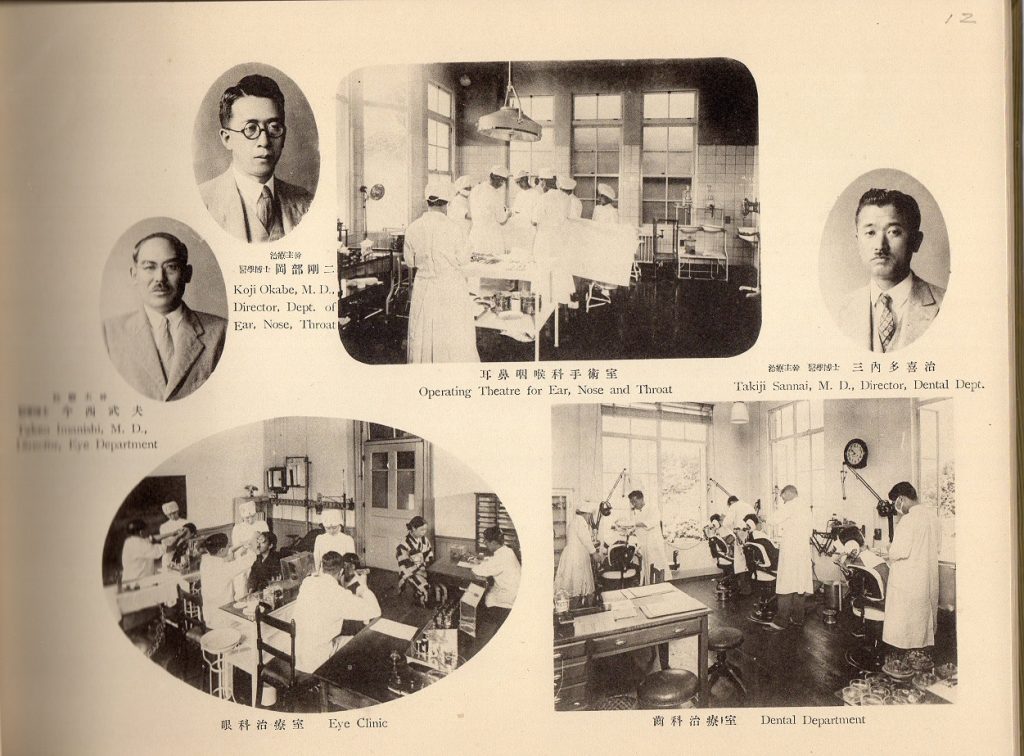

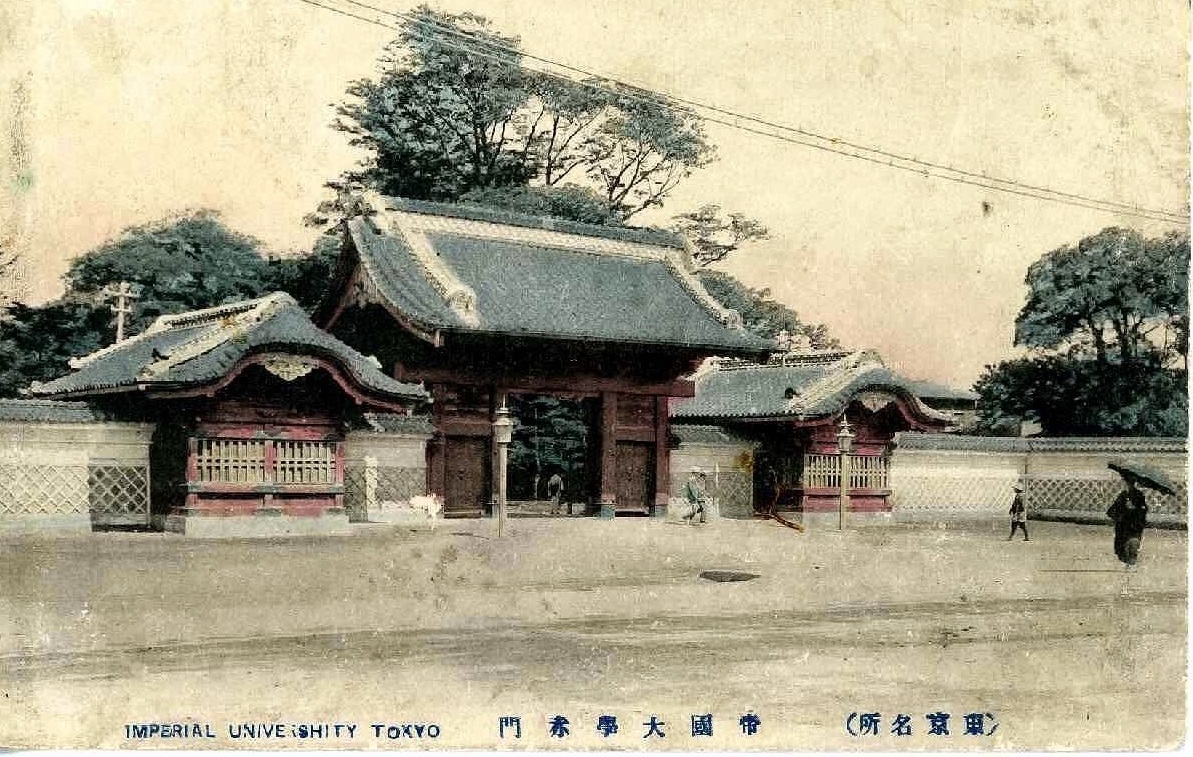

🌲岡田信一郎(東京帝国大学工科大学建築学科)が日本赤十字社病院の設計顧問となったのは、大正4年(1915)のことで、岡田による日本赤十字社病院関連の設計には、震災後の大正14年(1925)に竣功した本館のほかにも、外来診察所、分病室、産院など多数ありました。(参考:「岡田信一郎岡田捷五郎建築設計原図集成 内容一覧」国立国会図書館デジタルコレクション)

001-1024x664.jpg)

🌲🌲🌲

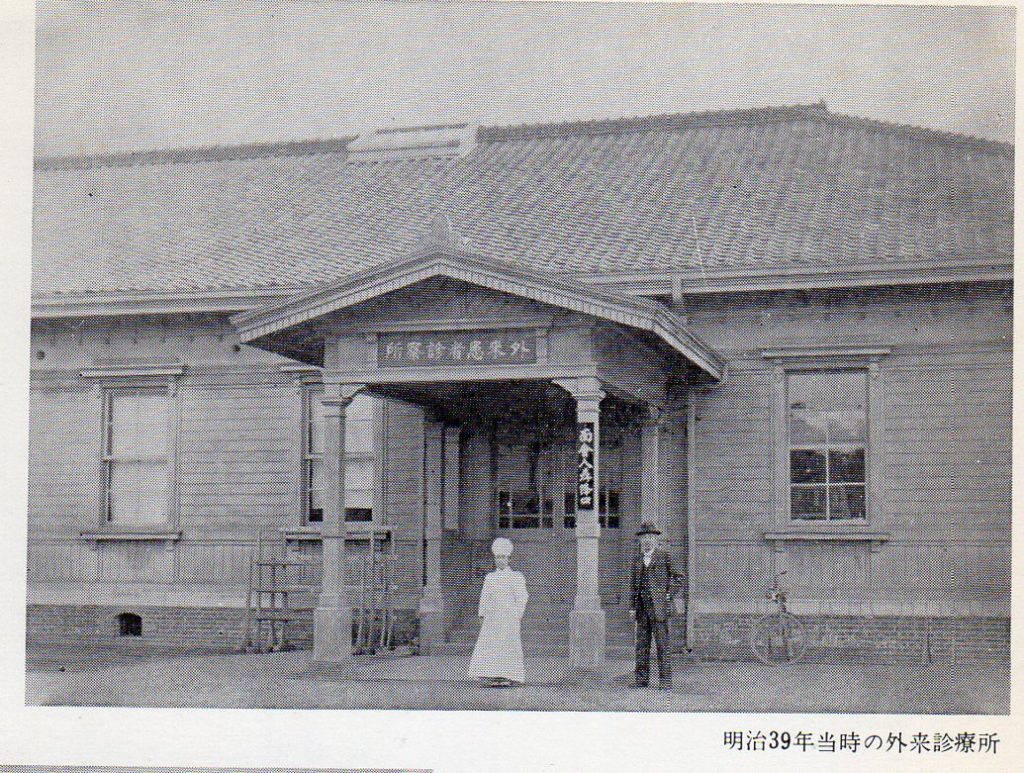

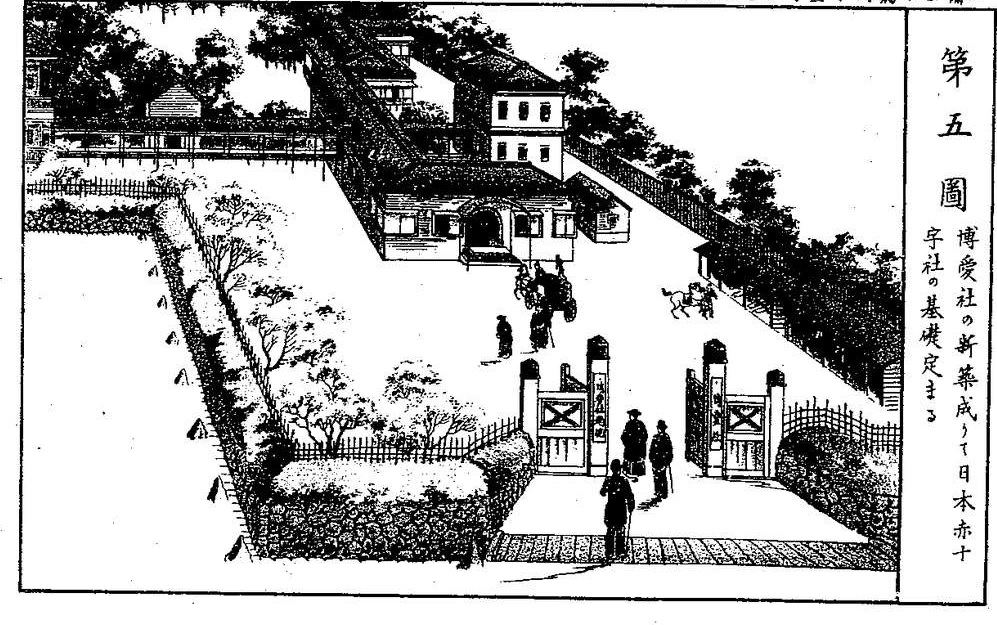

(3)外来診察所(明治37年[]1904)

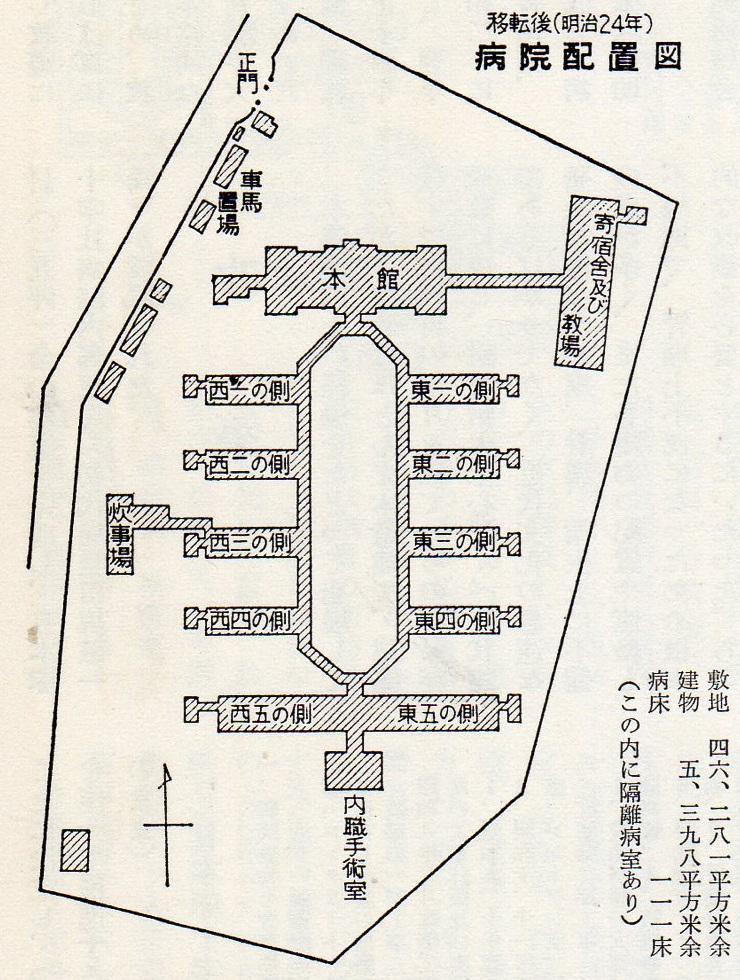

「外来患者の増加にともない明治35年本社に増築委員会を設け、同年7月工事い着手、同38年にかけて、外来診察所が完成。このとき、分病室(伝染病室)、寄宿舎、教場なども完成。」

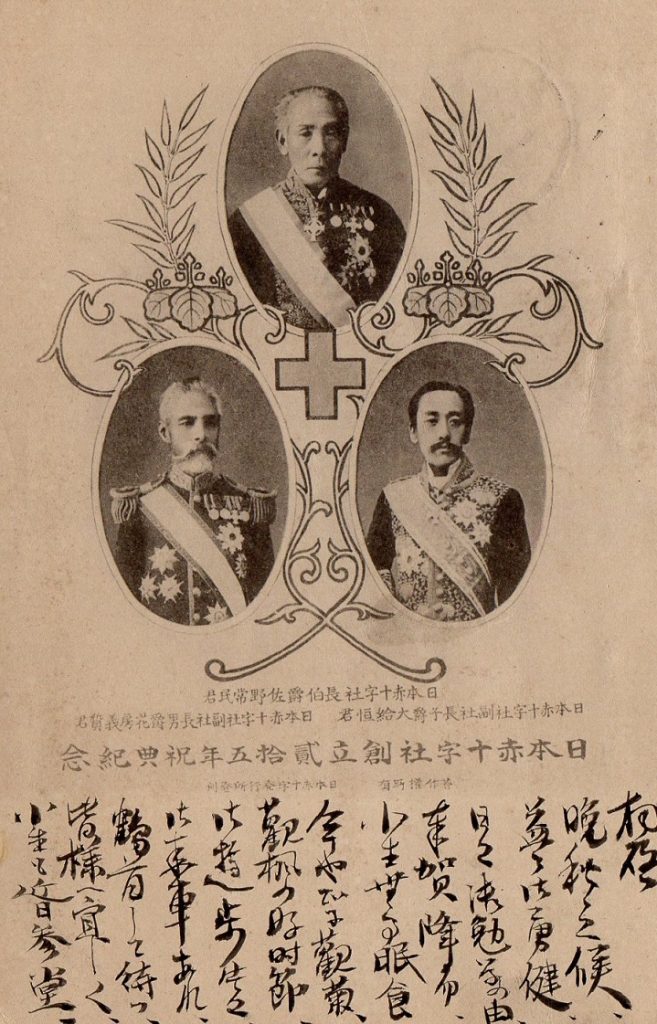

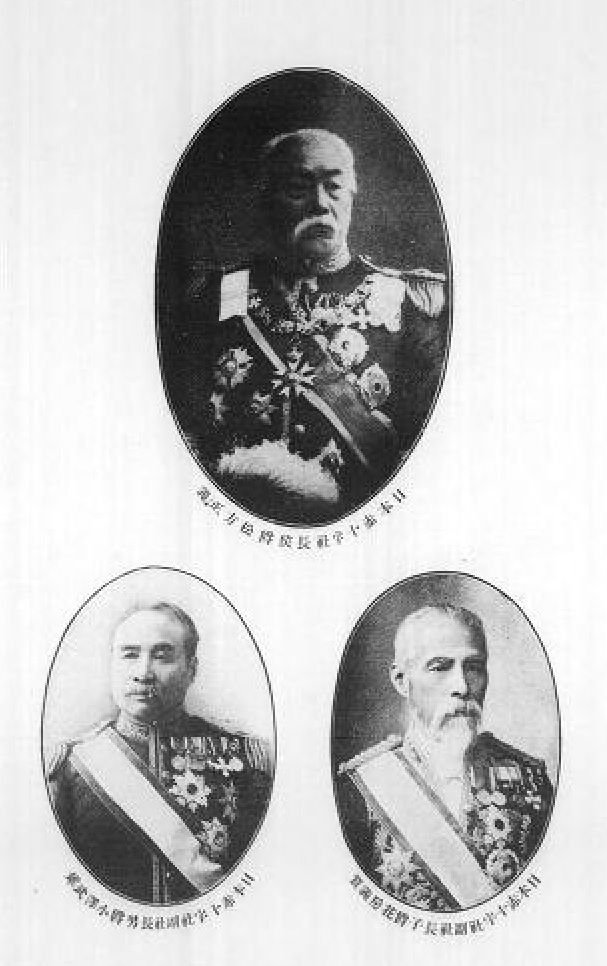

明治35年には、長年、日本赤十字社の社長を務めた佐野常民(さの・つねたみ)(佐賀藩)が死去し、後任として、松方正義(まつかた・まさよし)(薩摩藩)が就任して、副社長も大給恒(おぎゅう・ゆずる)(奥殿藩)にかわって小澤武雄(おざわ・たけお)(小倉藩)(陸軍士官学校校長・陸軍中将・貴族院議員)が就任しています。

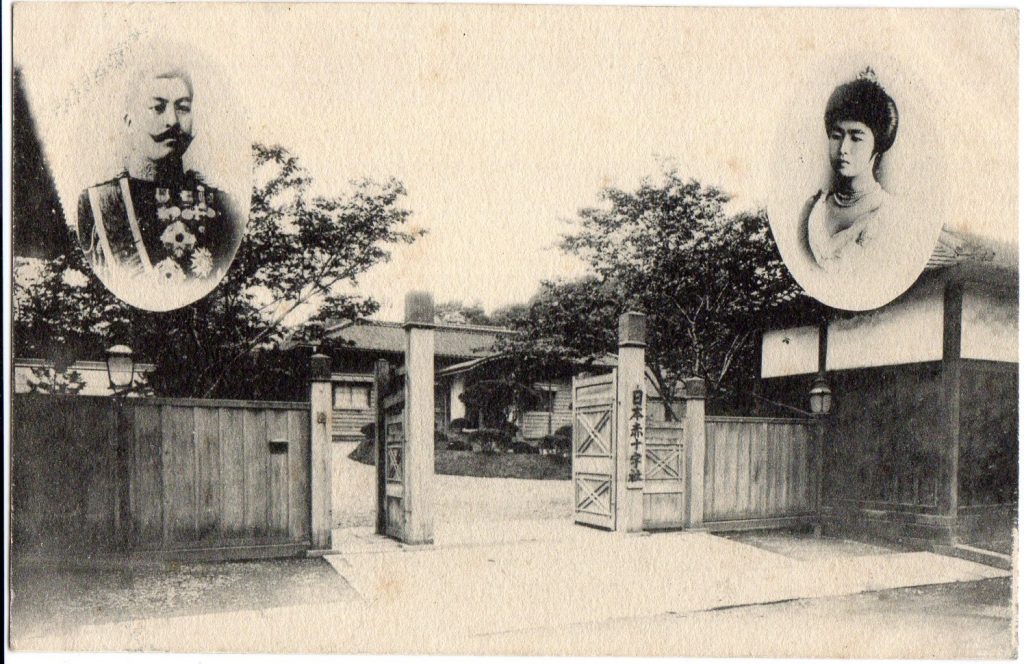

(日本赤十字社社長・松方正義 副社長・小澤武雄 副社長・花房義質)

(4)外来診察所(大正11年[1922]11月)(岡田信一郎設計)(のちに外来別館として使用)

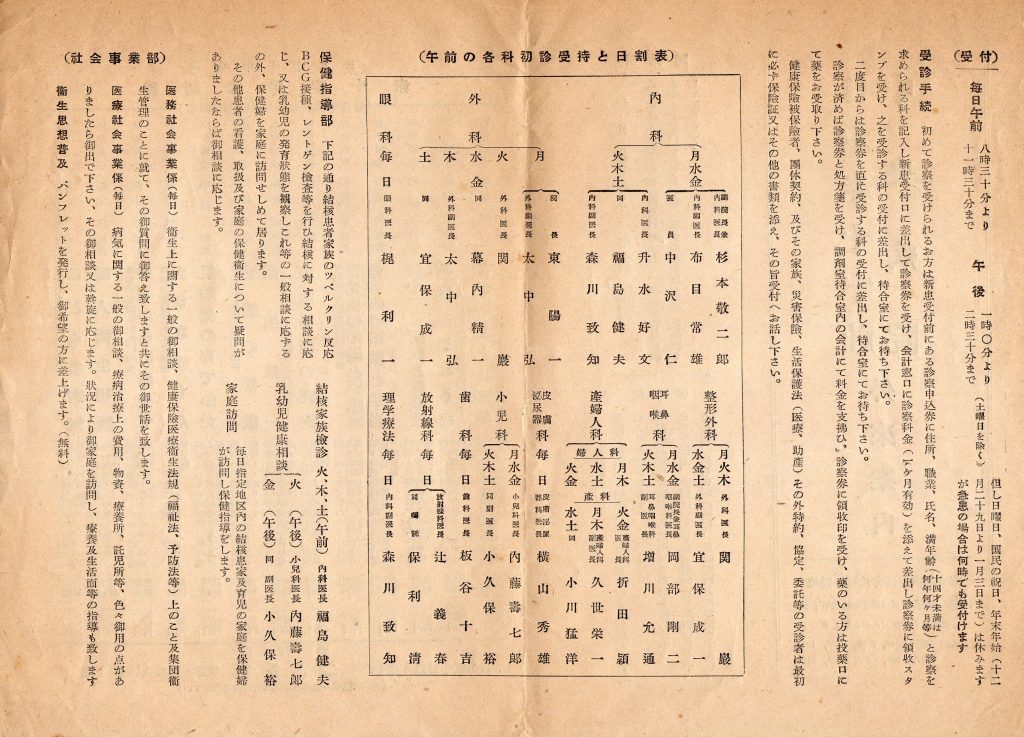

(5)新外来診察所(昭和11年[1936])

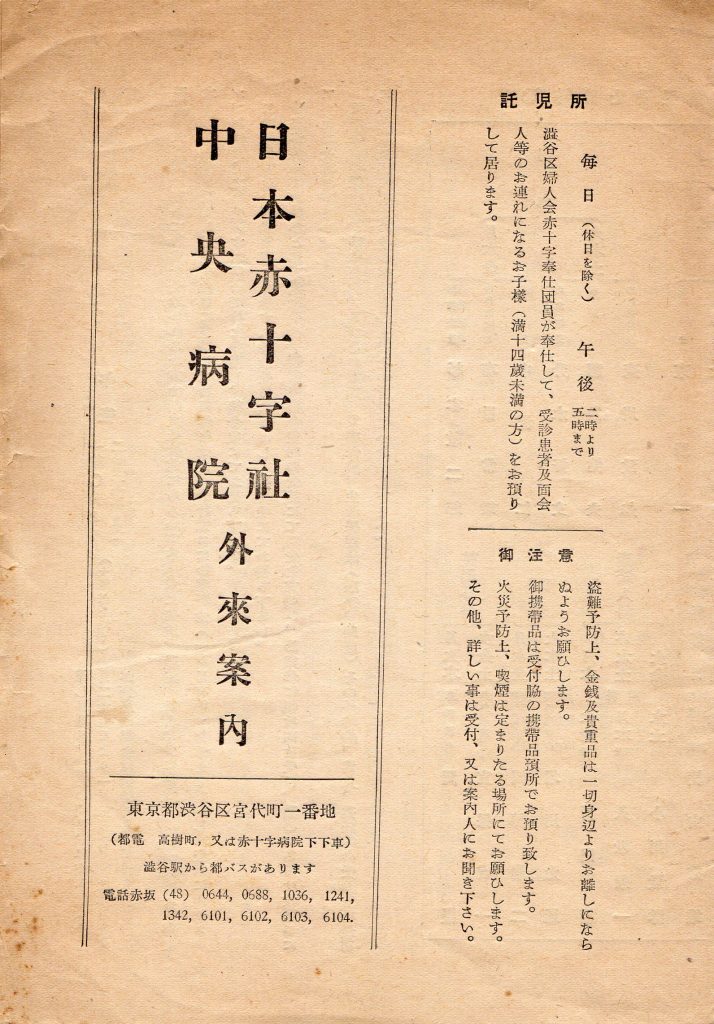

「昭和10年7月9日地鎮祭を行って工事に着手し、翌年11月に完成。鉄筋コンクリート4階建で、一部に地階をもち外面は白色タイル張、本館と薬剤科、レントゲン科に区分されている」

001-1024x664.jpg)

-764x1024.jpg)

参考文献

(令和2年[2020]8月23日 コロナ渦中 記す)

001-1024x664.jpg)

001-1024x664.jpg)

-1024x664.jpg)